Lieu

L'Ancrier, Florac Voir sur la carteAncienne Côte de l’or, le Ghana est encore peu connu des français bien que coincé entre la Côte d’ivoire, le Burkina et le Togo. Mais ancienne colonie anglaise, autrefois renommée pour son or et ses esclaves, ses 33 millions d’habitants sont anglophones. Pays riche en ressources, il a été un phare d’abord dans la politique panafricaine, puis dans les pays les plus démocratiques de la zone et enfin culturel, puisqu’il est le pays africain le plus prisé des occidentaux voulant retrouver leurs racines africaines.

Les débuts du cinéma sont le fait du colonisateur britannique. Une première salle ouvre ses portes à Accra dès 1913. Durant les années 30, plusieurs camions-cinéma itinérants sont mis en place pour y diffuser les films anglais, américains ou indiens. Ils couvriront d’abord les palmeraies, puis les sites miniers aurifères. Contrairement aux années 30 où il était réservé à une élite, le Colonial Film Unit va voir dans l’audiovisuel l’occasion d’éduquer les masses ignorantes et diffuser ses films dans l’ensemble des colonies anglaises après la seconde guerre mondiale. Plusieurs films réalisés par des anglais au Ghana, notamment à partir de 1948 par la Gold coast film unit, montrent un aspect clairement propagandiste et reconduisent dans ces Educationnal films des clichés déjà à l’œuvre dans le cinéma raciste américain ou sud africain. Y sont moqués les comportements dits « archaïques » des villageois ou des habitants de la forêts et sont vantés le désir des jeunes d’émigrer vers la ville. The boy Kumasenu réalisé en 1960 par Sean Graham est une exception dans un paysage dominé par le documentaire et les magazines d’actualités. Au delà d’une belle photo de John Nobble, l’image est d’Épinal. Le temps s’y dilate dans des séquences de danse sans grand intérêt destinée à nous montrer l’oisiveté naturelle d’une population. Ces équipes auront au moins permis l’initiation de techniciens africains. Du côté du public, la distribution de films commerciaux classiques continuant, il apparaît une tension entre l’offre « pédagogique » coloniale et le cinéma de divertissement. Après l’indépendance de 1957, c’est le président Kwame Nkrumah, le libérateur (appelé le « fondateur » mais autoproclamé « rédempteur »), qui va voir dans le cinéma la possibilité de se libérer des représentations colonialistes. Outre la fondation du GFIC (Ghana Film Industry Corporation) en 1962, il va lancer une première génération de pionniers, certains étant envoyés à l’étranger pour s’y former. On estime qu’entre 1948 et la vente en 1996 du GFIC à une chaîne de télévision malaise ont été produites 385 actualités, 200 documentaires mais seulement 13 longs-métrages sur pellicule.

Les premiers films apparaissent à la fin des années 60 et sont signés Egbert Adjesu (Je te l’avais dit, 1970, réalisé après un court documentaire), Sam Aryeetey (Pas de pleurs pour Ananse, 1970), King Ampaw (They call it love, moyen métrage de 1972), Bernard Odidja (Doing their thing, 1971) ou Tom Ribeiro (Genesis chapter x en 1977). Parmi ceux-ci, Pas de pleurs pour Ananse est issu d’un conte du folklore d’Afrique de l’Ouest ou des Caraïbes mais originaire des Ashanti autour de l’homme araignée (ou araignée homme, Ananse = araignée en Akan), dit le « farceur », symbole de sagesse et d’habilité. Fils de Nyame, le dieu du ciel qui apporte notamment la pluie et d’Asase Ya, la déesse de la terre. Synonyme de sagesse et d’habileté verbale, Ananse est le héros de nombreux contes.

Ici Ananse, pour échapper à la pression d’avoir à nourrir sa famille chaque jour, s’est fait passer pour mort auprès de tout le village,se fait enterrer dans sa ferme et sort la nuit dérober la nourriture. Le film vaut pour sa volonté de revenir à la culture africaine et son talent à la promouvoir (scène de contes au village, rituels, fêtes…), pour ses images très contrastées et la beauté de ce noir et blanc qui le font hésiter à basculer dans le fantastique rural. Fable sur l’avidité, elle épingle l’individualisme face au soucis de la communauté. Le sculpteur piégera le voleur, enduisant sa statue de glu. Il ne sera pas pour autant aussitôt reconnu. Après de si beaux débuts, il est dommage qu’Aryeetey n’ait apparemment donné par la suite qu’un moyen-métrage documentaire.

Il existe de très nombreuses adaptations d’Ananse, notamment en dessin animé, vu l’importance du personnage dans la culture locale. Il aurait créé les étoiles, le soleil et la lune et apporté les techniques agricoles aux hommes. Parmi ses autres exploits, Ananse aurait enfermé toute la sagesse du monde dans une calebasse, avant de finir par la libérer. Le personnage s’est exporté jusqu’aux Caraïbes où il fait le lien avec les américains et les cinéastes de la diaspora (Akosua Adoma Owusu).

Pour comprendre par la suite l’évolution du cinéma ghanéen , il faut en revenir aux conditions d’exploitation avec d’un côté des salles huppées exigeant un certain dresscode et une attitude « civilisée », et de l’autre les mêmes films américains ou étrangers diffusés dans une ambiance incroyablement bruyante et vivante et qui abolissent le quatrième mur entre la réalité de la salle et la fiction sur l’écran, ainsi que le remarquera Jane Rouch lors d’un de ses passages au Ghana. Cette dichotomie persistera tant que dureront les salles, un cinéaste comme William Akuffo affirmant sa préférence pour les secondes). Les cinémas de genre y sont particulièrement prisés (westerns, kung-fu flicks, Bollywoods…), bien loin des visées pédagogiques ou propagandistes de l’état ghanéen. Les religieux ne voyaient pas non plus la chose d’un très bon œil et allaient d’ailleurs prendre leur revanche dans les années 90, quand bien des salles se transformèrent en églises pentecôtistes. Tout en entretenant cette vision négative et corruptrice du cinéma étranger, les autorités administratives ou religieuses encouragèrent la recherche d’une création proprement africaine pour contrer son influence. Cela facilite dans un premier temps l’émergence de la seconde génération de grands cinéastes autour du succès au FESPACO – le film est aussi primé en france et en Inde – et dans les salles ghanéennes de L’amour mijoté dans la marmite africaine (Kwaw Ansah, 1980), film qui s’interroge (en anglais of course) sur la situation des jeunes ghanéennes et la difficulté à s’épanouir avec le mariage à cause de la pression sociale et de la conscience de classes. La mise en scène est limpide et l’émotion forte, l’approche personnelle déjoue les stéréotypes des récits africains habituels. Le film aborde des sentiments complexes, les conflits familiaux et de classe, le viol et ses traumatismes et enfin la prise en charge de la folie, le tout à travers l’axe romantique de l’histoire d’Aba et Joe.

Ayant lui-même étudié le théâtre, la musique et la production aux États-Unis, Ansah fait partie d’une famille d’artistes (son père était photographe, comédien, peintre et dramaturge, les autres comédiens, couturiers, musiciens…). À son retour au Ghana, il fonde une société de production, tourne des pubs, travaille pour le GFIC et s’occupe des décors sur I told you so. Il connaît également le succès au théâtre. En 1977, il fonde Film Africa Limited et triomphe avec son premier film, étant l’un des rares représentants d’un courant de film d’auteur, peu présent au Ghana au contraire des voisins africains francophones. Son film suivant aura mis presque dix ans à se faire. Heritage Africa (1989) est un film historique sur l’indépendance et ce besoin d’en revenir aux racines africaines. Si le film met en scène le jeune Nkrumah lors des émeutes de 1948, il est plutôt centré sur le personnage de « Bosomfield », ghanéen acculturé et promu chef et vassal des anglais à l’heure du début du combat pour l’indépendance. En dépit des difficultés de production où il a laissé une partie de sa santé, Ansah signe un grand film et reçoit l’étalon de Yennenga au FESPACO et divers prix dans le monde (Londres…). Le film est remarquable pour sa rage rentrée, sa dignité, son humanité qui va jusqu’à toucher le protagoniste victime des dommages collatéraux de l’Histoire. Ansah traite avec finesse des paradoxes anglais, racistes fascinés par l’Afrique, psycho-rigides pliant sous la revendication populaire. Il est même déchirant en accompagnant la prise de conscience du héros ou en partageant les regrets des opprimés et des militants. Il s’offre aussi une séquence magique plus lyrique qui met le héros face aux esprits de ses ancêtres et doit beaucoup à la photo de son collaborateur Chris Hesse, un pasteur qui fut le photographe personnel de Nkrumah puis de tous les chefs d’état ghanéens, mais aussi le directeur du GFIC et un documentariste. Mais ces films coûtent chers ( 1 million de dollars environ) et restent dépendants de leurs anciens « maîtres » : «Les Africains anglophones n’ont pas eu la chance des francophones, qu’heureusement le Ministère Français de la Coopération a aidés à réaliser un grand nombre de films. Alors que nos anciens maîtres coloniaux n’ont jamais réfléchi à la place qu’ils pourraient nous aider à prendre. Nous avons donc dû nous battre seuls pour réaliser le peu que nous avons fait. » (interview en 2005 sur Africultures , Nous faisons pire qu’Hollywood) Le cinéaste signe par la suite un documentaire évoquant l’esclavage, Crossroads of people, crossroads of trade (1994) et la même année Harvest at 17 qui s’interroge avec finesse sur la sexualité adolescente et l’avortement alors en débat à l’époque et qui bien que tourné en vidéo, témoigne du même talent que les films sur pellicule de l’auteur. Par la suite, sa trilogie (à la base une série pour la télé) The good old days (2010 à 2012) s’attache à l’enfance sur un mode apaisé et rappelle l’éducation communautaire qui a été la sienne. L’humour et la sagesse d’Ozu dans une esthétique africaine limpide et simple. Par contre, dans ce pays infiniment religieux, il épingle les faux dévots dans un plus satirique Praising the lord plus one (2013). Ansah est sans doute le plus grand cinéaste de son pays, en tout cas le plus « classique ».

Après avoir étudié en Allemagne et en Autriche (en compagnie d’Herzog et Wenders) et comme Ansah, King Ampaw consacre son premier long métrage à Kukurantumi, sa ville d’origine à l’est du Ghana. Dans un esprit choral, son récit y confronte les destinées individuelles aux réalités de la vie locale où règnent pauvreté et corruption et montre comment s’érode la vie traditionnelle au passage de la campagne à la capitale (Kukurantumi, Road to Accra, 1983). Sa mise en scène soigne le plan, la structure de la scène, le rythme de la séquence. Les mouvements de caméra sont sobres et sûrs, comme son montage. Cette maturité est sans doute due à la présence d’une importante équipe technique, comprenant de nombreux collaborateurs allemands. Ampaw a aussi un humour bien trempé et la morale peut surprendre l’occidental : le père parvient à ses fins quand ça fille décide de rejoindre, cette fois sans y être forcée, le mari auquel il la destinée, un riche bailleur de fonds. Ampaw n’élude pas non plus la, cruauté de certaines scènes, l’agressivité des rapports humains dans cette phase pourtant dite de « révolution » et ce faisant l’interroge. D’un côté l’urbanisation et la vie luxueuse de l’élite, la transformation physique de l’héroïne, de l’autre le retour à la terre et à la mère de son compagnon. King Ampaw s’intéresse ensuite à l’histoire de son pays avec Nana Akoto (1985) qui surprend encore par ses qualités de mise en scène, devient producteur et comédien notamment pour le Cobra verde d’Herzog et la réussite du film lui doit beaucoup. Il poursuit cette collaboration avec l’Allemagne qui coproduit No time to die (2006), une comédie romantique sur fond de rituels funéraires. On est par contre sans nouvelles de son gros projet sur Kwame Nkrumah, The son and the sun. Une carrière trop courte mais un cinéaste majeur.

A eux seuls, ces deux cinéastes suffiraient à rejeter l’analyse américaine assurant que le cinéma ghanéen n’a jamais atteint l’âge adulte, et ce même si la production en pellicule a été en effet quantitativement faible.

Il ne faut pas oublier non plus Tom Ribeiro, auteur de quatre longs-métrages dont Genesis chapter X (1977), Le visiteur (1983). Annoncé comme tourné en 1983, Out of love out of sight l’est plus sûrement en 1993 puisque déjà en vidéo et sur des sujets domestiques et si la psychologie y est assez fine, la réalisation semble abandonner toute ambition. Le manque de budget se fait parfois sentir dans Dede (1993) qui contient notamment quelques belles scènes de danse sensuelles et colorées et qui tire le meilleur parti du minimalisme de son décor contemporain tout en réservant une peinture chaleureuse de la vie au village et de ses rituels. Sous l’égide du GFIC, ce premier film fut tourné en vidéo en couleur par l’état et à la fois en noir et blanc sur pellicule, le succès du premier sur le second étant évident. Son film Set on the edge (1999) sera interdit par la censure car il ternissait l’image de la police. Il est difficilement possible de voir les autres qui comme de nombreux films de cette période sont menacés de disparition malgré un appel en 2015 à la préservation et à la restauration.

Dans cette même génération, il faut encore mentionner le His majestie’s sergeant (1983) d’Ato Kwamina Yanney sr, grand scénariste pour le cinéma (Pas de larmes pour Ananse, L’amour mijote…) passé derrière la caméra pour tourner un film dont l’action se situe en Birmanie durant la guerre ou le Black home again (1994) de Kwame Robert Johnson (plus connu en tant que « Bob J » comme futur chef opérateur à succès de Shirley Frimpong-Manso et membre éminent du NAFTI) et Zokko Nartey, qui s’attaque à la question épineuse du retour des exilés. Ama, an african voyage of discovery (1991) de Kwaté Nee Owo (ou Nii Kwate Owoo), plutôt actif dans le documentaire. Nee Owoo avait dénoncé dès You hide me (1970) le scandale des œuvres d’art africaines entassées dans des sacs plastiques dans les réserves du British Museum, d’où une censure totale au Ghana qui lui valut a contrario d’être distribué dans le monde entier. Il a d’ailleurs été repéré aux États-Unis par Variety comme l’un des premiers ghanéens à avoir tourné en 35 mm, ce qui est loin d’être vrai ! Quant à son coréalisateur Kwesi Owusu (icône du milieu culturel afro-londonien puis du milieu environnemental ghanéen, fondateur du groupe African dawn, écrivain, éditeur), sa carrière de documentariste se développe avec Channel four et contient d’importants films consacrés au cinéma africain notamment. Ama, tourné en 16 mm lui aussi pour Channel four battit tous les records de recettes au Ghana et fit présenté à Cannes. Il apparaît comme un des meilleurs films de la période. L’action se situe dans un Londres contemporain pour traiter de la réincarnation des ancêtres.

Le cinéma ghanéen des deux premières générations n’a donc pas eu le temps de constituer une industrie et est assez rapidement entré en crise, entre autres à cause du manque de fonds alloués au temps du gouvernement de J.J. Rawlings (1981-1992). Les occidentaux se rassurent en mettant en avant le travail et l’œuvre de John Akomfrah quand bien même seul Testament (1988, Héritage en français) situe son action au Ghana dans les pas d’une militante des années 60 de retour au pays. C’est en effet en Angleterre qu’Akomfrah bâtira une œuvre majeure de sa génération apportant un regard critique autant qu’une proposition esthétique sur la Grande-Bretagne ou la culture afro-américaine dans un premier temps au sein du célèbre Black Audio Film Collective.

C’est alors que dans les années 80, la vidéo arrive à la rescousse du cinéma ghanéen (Tobias Wendl n’hésitera pas à parler de « miracle ») grâce à la technologie VHS. Les ghanéens seraient historiquement les premiers à s’en saisir pour réaliser des longs-métrages, leur permettant de développer enfin un véritable récit africain par et pour les africains, et ce malgré les bâtons dans les roues posés par le GFIC qui y vit d’abord une dépréciation du cinéma national (« the mental of celluloïd », encouragé jusqu’ici modestement) et allant jusqu’à interdire à ses cinéastes de participer à ces productions, victimes selon eux de l’influence des films américains et chinois (ils auraient pu ajouter des telenovelas).

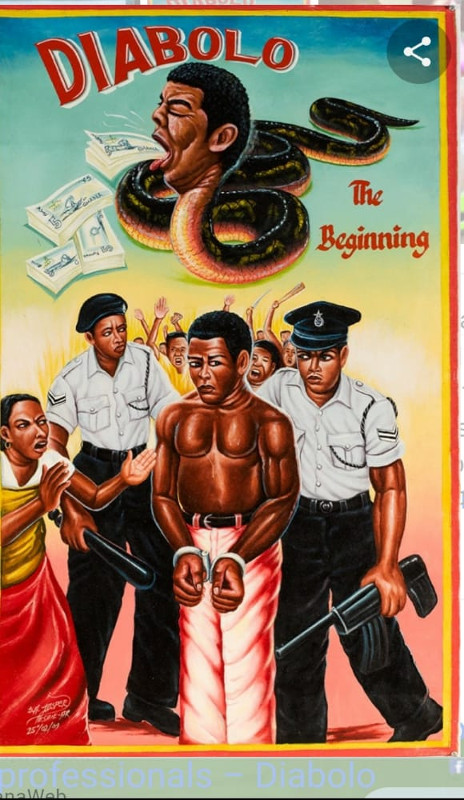

Le premier à s’en emparer est William Akuffo pour un premier film Zinabu (1987) sur une sorcière convertie au christianisme et qui rend riche un pauvre mécanicien à la seule condition qu’il s’abstienne de toute relation sexuelle et surtout avec le succès générationnel de Diabolo, l’homme serpent en 1991 (date peu fiable). Akuffo découvre d’abord les possibilités de diffusion en couleur de la vidéo en 1985, mais pense à passer à la réalisation dans le même élan, coréalisant Zinabu avec Richard Quartey. Comme ailleurs en Afrique, les patrons des Video centers allaient vite devenir producteurs, puis réalisateurs, et à la fin des années 90, des pourvoyeurs de cassettes pour l’usage privé, pendant que de son côté, Akuffo bataillait pour faire comprendre au gouvernement l’avenir que représentait le film en vidéo face à l’invasion de productions étrangères en celluloïd. C’est grâce à son action que la mise au ban de la vidéo est supprimée en 1987. Inspiré notamment par Le loup-garou de Londres de John Landis (Wendl), Diabolo doit son succès à sa bande son entraînante (sa chanson générique au synthétiseur, à son acteur principal Bob Smith jr et à une succession de belles actrices, aux boites de nuit où brillent les danseurs (dont un formidable unijambiste), mais surtout à la possibilité de transformation du héros diabolique en serpent au cours de scènes quasi-érotiques aux bruits suggestifs et il faut bien l’avouer, au contact entre le reptile et les épidermes des jeunes femmes (Akuffo n’avait sans doute pas eu besoin de voir Devil in miss Jones!). Le côté étrange n’est pas en reste et la première victime vomit billet sur billet avant de rendre l’âme. Selon Wendl, dans une des séquelles, une touriste hollandaise ne recrache elle que des billets de 100 dollars ! Au Ghana, on appelle ça « snake money » et ce « mythe » viendrait possiblement de rumeurs persistantes accusant les nigérians d’abuser les femmes migrantes afin de les faire produire de l’argent. Un peu à l’inverse du Sakawa (escroqueries via internet), c’est ici l’union charnelle qui procure la richesse quand ailleurs il faut payer pour arriver à ses fins. Ici le minimalisme va de pair avec le réalisme du cadre, d’où un fort impact sur le spectateur immédiatement fasciné (et le film aura un fort effet sur Birgit Meyer qui consacrera de nombreuses études aux cinémas de la région, en particulier au Ghana, notamment au poids du religieux dans les films comme aux rituels magiques représentés à l’écran). Il est logique que du côté des religieux et des mères la morale, le « serpent » ait du mal à passer ! Pas de hasard puisque ce serpent représente souvent dans la culture Akan l’esprit ancestral. Akuffo est resté actif durant deux décades et est un incontournable de l’industrie cinématographique locale, ajoutant entre deux à six ou sept suites selon les sources, à ce Diabolo. Après leur querelle financière de 1994 et avant un quatrième opus sans la star, Bob Smith Jr, le « Christopher Lee ghanéen » prolongera de son côté la transe dans The return of the snake man (1996) ou pour le rôle du génie Lucifer (2001), une bande capable de mélanger le merveilleux comique et le plus glauque dans un même moule, réalisé par l’acteur en personne et qui y rend hommage au personnage de Diabolo en le faisant ici devenir complice d’une jeune adolescente.

Sans formation préalable le plus souvent, les producteurs du direct to video durent donc se saisir eux-mêmes de la caméra, ce qui composa rapidement une esthétique du dénuement et du bricolage, plus encore du pris sur le vif et du vite tourné, qui allait perdurer même au-delà des années 2000. Rapidement ou presque, puisque seulement deux films suivirent en 1988, quatre en 1990, sept en 1991. Puis vint le boum de 1992 avec trente films présentés en salle, suivis de 42 en 1993 ! En contrôlant toutes les étapes de la fabrication à la diffusion, ces films vont vite rencontrer le succès à Accra et plus tard le GFIC allait offrir ses services en échange de la possibilité de diffuser les films en avant-première sur ses écrans à Accra. On estimait donc la production à 50 films par an au début des années 90, avec une certaine hausse de la qualité qui pouvait alors presque rivaliser avec les cinéastes du 35mm. Du côté des films produits sous l’égide du GFIC (une douzaine par an), le soucis restait pédagogique et les films véhiculaient les valeurs chrétiennes, la famille, le monde des riches, l’amour et la romance, dénonçaient l’avidité et le goût du pouvoir, la femme fatale, la vengeance, le crime et la drogue… De l’autre, les producteurs privés n’hésitaient pas à pimenter les trames mélodramatiques d’éléments horrifiques (sorcières, puis fantômes, esprits, sirènes et bien d’autres entraient dans le bestiaire), le tout pris dans la dualité pentecôtiste du bien et du mal, même si le retour à la tradition s’opposait aussi bien souvent à l’euro-christianisme. « Je dois dire que l’avènement de la vidéo s’est révélé pratique bien que cela ait créé du danger. Le Nigéria n’a pas compris ce que les Africains ont réalisé. Nous avons des histoires à raconter en Afrique. 90 % des films que je vois sont des films de Juju, Juju, Juju ! (la magie). Je connais les Nigérians. J’ai grandi avec eux. Ils étaient les meilleurs commerçants. Ils venaient dans nos villages et travaillaient dur. Et je n’ai pas vu beaucoup de Nigérians le faire par le biais de la magie ! Ils suaient au travail. D’où vient cette impression fausse que quiconque connaît le succès au Nigeria le devrait au Juju ? Ils disent : c’est la réalité. Moi je dis : c’est du non-sens ! Viennent ensuite d’autres difficultés : si vous vous rendez sur nos campus aujourd’hui, vous les voyez qui étudient l’occultisme à cause de ce qu’ils voient dans les films nigérians ! L’occultisme ! Hollywood a tellement desservi la race noire, mais lorsque nous avons la possibilité de raconter nos propres histoires, nous confirmons la même chose : nous faisons même pire qu’Hollywood ! C’est un constat très douloureux. Et je dois dire que le Ghana aussi s’endort sur son industrie du film. Nous sommes peu nombreux, et pourtant des Ghanéens suivent l’exemple nigérian ! » se lamentait Kwaw Ansah en 2005. D’ailleurs, le schisme entre partisans de la magie et ceux la considérant uniquement comme une superstition et un archaïsme perdure depuis jusqu’à nos jours. Pour autant et bien que dans l’inconscient du public un retour aux traditions ancestrales soit souhaité, il faut quand même constater que la spiritualité présentée dans ces films est souvent soit diabolisée, soit tournée en ridicule. La division existait également dans la méthode entre membres du GFIC ou du NAFTI, venus d’un enseignement classique du cinéma et de la télévision et les nouveaux rois du pétrole, pour qui un bon film était nécessairement un succès.

Les fantômes sont mieux traités que les sorcières et prêtres du Juju, car ils sont un interface avec le monde spirituel et parce que leur souffrance suscite la compassion. Néanmoins le final tragique de The better results (1995, Ashiagbor Akwetey Kanyi, également réalisateur du film d’horreur Babina en 2000) donne à penser que la chronique familiale reste un genre difficilement possible sans recourir au monde spirituel.

Toujours parmi les pionniers, Steve George Hackman, Hammond Mensah (HM) ou Seth Ashong-Kataï (le gros succès de Baby thief en 1992) qui entendait résister aux dérives sensationnalistes pour promouvoir la justesse psychologique. En 1992, Socrate Safo, alors mécanicien auto, pose les bases du film de fantôme ghanéen avec le plutôt minimaliste Ghost tears qui sera un énorme succès. C’est en travaillant dans un video-center qu’il est amené à faire des copies de films étrangers, puis il découvre le camescope au baptême du fils de son patron, ce qui l’amène à louer un camescope pour tourner à 19 ans son premier long, Unconditionnal love (1989). Parmi ses autres réalisations, Stand by me (1990) dans le drame social ou Akwaaba, chronicles of Africa (1998), un documentaire critiquant l’esclavage qui fut un gros échec, le public n’appréciant ni le style trop « colonial », ni le discours anti-chrétien. Deux exemples opposés aux centaines de films (Garrido) qu’il aurait réalisé dans une très grande majorité en vidéo jusqu’en 2011. Cette année là, il tourne le documentaire pour Vice, The Sakawa boys, sur les escrocs ghanéens du net qui utilisent des prêtres du Juju et s’endettent pour user de leur sorcellerie afin de rendre leurs mails plus accrocheurs. Le film fait état d’un véritable phénomène social et d’un système économique alternatif touchant peu ou prou plus d’un million de personnes. II existerait par ailleurs une « Sakawasploitation » avec ses films phares dans laquelle se range peut-être le film de Ninja, Sakawa boys. « Sakawa » est le terme utilisé pour désigner les rituels sensés procurer fortune et richesse. Pour Veronica Garrido le terme « Sika aduro » correspond à un « blood-money ritual » qui procure la bonne santé.

Dans les années 2000, Safo commence une fructueuse collaboration avec Leila Djansi, alors un pied au Ghana, l’autre aux États-Unis, qui écrit le scénario de The sisterhood (2003), premier film lesbien du Ghana, dont l’éternel minimalisme formel est contrebalancé par le casting, une finesse d’écriture et quelques audaces (un érotisme de plus en plus osé, voire troublant, la scène rituelle finale). Elle devient alors sa productrice. Véritable ponte de ce qui serait chez nous le cinéma bis, Safo a par la suite fait son beurre avec des films érotiques (très très softs) très prisés comme Love and sex ou Sexy angel ou le plus classique cross over Sons of Satan qui apparaît assez furieux et tout à fait croquignolet. « Le public du dehors a ce qu’il veut. Il a ses goûts et si vous faites quelque chose de différent, alors vous allez perdre » assure l’auteur.

Autres films importants de ce premier âge d’or, le pionnier Suzy de Veronica Quarshie, peut-être la première femme cinéaste du Ghana et à qui l’on doit l’intéressant et fort bien réalisé A stab in the dark (1999), meilleur film aux Ghana awards en 2000, qui témoigne bien comment la spiritualité africaine s’insinue dans un cadre contemporain à l’européenne. Elle est notamment renommée pour avoir fait revenir au premier plan les personnages féminins avec des récits plus étoffés. On lui attribue au moins une quinzaine de films. Encore plus léché techniquement, le moyen-métrage Shoeshine boy, écrit et réalisé par le comédien Nana King avec la complicité de George Youngmann à la caméra, a sûrement marqué le début des années 90 par son approche quasi néoréaliste et son sens du plan. Sa structure narrative est assez curieuse et laisse un goût d’inachevé.

Également comédien, Kofi Yirenkyi réalise plusieurs films importants : après le film de fantôme Sika Sunsum (1991), Kanana (1992) se distingue immédiatement du lot par la force de sa mise en scène mais aussi par son amour de la vie villageoise et des activités humaines. Ici, le surnaturel n’est pas montré de manière péjorative et il s’intéresse vraiment aux interactions entre les deux mondes. Les voleurs Akata et Akatsa sont une nouvelle fois deux faces inspirées d’Ananse, l’embrouilleur. En plus d’un personnage ogresque, ils vont croiser l’esprit de l’or sous forme d’une femme mais qui apparaît aussi sous forme d’antilope pour la dernière tentation qui perdra les deux voleurs. Cette représentation est inspirée, soit des contes des régions aurifères, soit Akan. Plusieurs fêtes, rituels ou coutumes nous sont montrés, comme celui du bannissement des deux voleurs au début. Yirenkyi retrouve ici la qualité et l’esprit du tout premier film ghanéen. Mais il est aussi actif dans un sous-genre dominant de la période, beaucoup moins spectaculaire pour le spectateur occidental, le film de famille en crise auquel il donne A heart of gold (1993), même si là aussi, quelques pouvoirs maléfiques sont bien pratiques !

Mataa-Our Missing Children (1992) de Wallace Rampoe-Addo (par ailleurs réalisateur de Abrantee (1992), considéré au Ghana comme le premier film « hip hop » à cause du parcours rebelle de son jeune et charismatique héros), d’un bon niveau technique et qui mélange, drogue, crime et enlèvement d’enfants à des fins occultes. Certes racoleur, le Nkrabea-My Destiny (1992) de Clarus Ben Baffoe-Bonnie et Marcus Lussen a des beaux moments, particulièrement grâce à son méchant le riche dignitaire du village assoiffé de pouvoir et pour ce faire, amateur de têtes de jeunes enfants pour satisfaire ses dieux (autre blood-money ritual). Garrido voit dans ces pratiques une forme de résistance à l’initiation au capitalisme occidental, le fait étant que cette vague de film a lieu durant les différents plans d’ajustement de la Banque mondiale. La particularité de ce personnage diabolique (outre de financer l’église locale) est de se passer un mouchoir sur le front qui lui permet ainsi d’hypnotiser tous ses interlocuteurs. Lors de son procès, il tente même la grande illusion en faisant mine d’envoûter également tous les spectateurs de son procès diffusé à la télévision, cette fois sans y réussir. L’air de rien, le film traite des collusions entre pouvoir politique et social et occultisme, un mélange dont on a souvent entendu parler à propos de tyrans africains notoires (de Mobutu à Bokassa, en passant par Amin Dada).

En 1996, cette jeune industrie connaît une seconde crise lorsque le GFIC (et avec lui la moitié du parc des salles de cinéma!) est vendu à une compagnie de télévision malaisienne qui n’a aucun intérêt pour le cinéma. Malgré tout, les indépendants ont résisté, en particulier grâce à la forte hausse des films basés sur la dialectique du bien et du mal dans un esprit pentecôtiste, avec force rituels occultes et actes de sorcellerie propres à terrifier le public populaire. Selon Vitus Nanbigne, le courant occulte et son pendant chrétien seront dominants jusqu’en 2005 où il semble se tasser au profit entre autres des drames ou des turpitudes de la royauté (Princesse Tyra…). Conformément à la montée des églises pentecôtistes charismatiques, un sous-genre du même nom prolifère dont les images sont directement inspirées par les pratiques religieuses et la théologie. La fiction a même eu tendance à les exagérer, ces églises plaçant la société toute entière sous la menace plus qu’imminente de toutes les forces du mal.

Après 1997, des cinéastes nigérians (Ifeanyi Onyeabor (alias Big Slim), le révérend Tony Meribe-White et plus tard Frank Rajah Arase) sont venus travailler sur les productions ghanéennes et y ont apporté leur indéniable savoir faire, mais aussi l’esprit des films de Nollywood et son goût des stars, lançant les ghanéens Van Vicker, Jackie Apiah, Yvonne Nelson, John Dumelo, Nadia Buari (qu’immortalisera Arase dans le sophisitiqué Beyonce, la fille du président, 2005) ou Yvonne Okoro entre autres. Meribe a notamment tourné un Golden stool (2005) ambitieux avec Jackie Apiah et Daniel Asagi autour du mythique trône d’or des Ashanti, qui aurait été secrètement enterré au 19èm siècle pour le préserver des envahisseurs, ici britanniques. Il n’est pas facile de dater précisément l’action, sauf peut-être à travers le personnage du gouverneur (s’il s’agit bien de Frédérick Hodgson qui remua ciel et terre pour le retrouver). L’action se situe peut-être après la guerre d’indépendance de Yaa Asantewaa, quand le roi Nama Prempeh est revenu d’exil et réinstallé dans un protectorat par les britanniques. Ici la technique est sûre et le style est franchement nigérian, notamment pour le combat final face aux esprits. Le rôle des femmes disparaît totalement alors que l’on sait que dans les structures villageoises, les fonctions seraient séparées mais paritaires et qu’elles jouent donc un rôle essentiel dans la vie politique locale du monde Akan.

Parallèlement, le marché des vidéos pirates from Nollywood a directement menacé les productions ghanéennes, à tel point qu’on a essayé de les faire interdire en 2003. Il a donc fallu reconquérir le public local en gagnant la bataille contre les films de Nollywood, en les concurrençant sur leur propre terrain (technique, esthétique et thématique) et les films de Ghallywood (tournés généralement en anglais, en France nommés Gollywood, ou même Ghanawood par certains médias ghanéens) sont revenus en grâce à partir de 2005 jusqu’à obtenir à la fin de la décennie le label « ghallygold » plus représentatif de leur qualité artistique. Toutefois, pour les vendre, il a souvent été nécessaire de les présenter comme des coproductions avec le Nigeria, parfois bien réelles (ce qui n’aide pas à y voir plus clair !). Un paradoxe puisque comme le souligne Birgit Meier, le Nigeria est à la fois un objet de désir et de rejet pour les Ghanéens.

D’où le retour à des valeurs et manières de faire plus locales encore ? Vers 2009, Kumasi lance la contre-offensive. Aux films tournés en anglais, on préférera le Twi, un dialecte Akan parlé par environ 44 % de la population ou parfois le Twinglish, sa forme hybride. Mais surtout les films sont tournés à l’énergie et à la chaîne (jusqu’à 12 par semaine pour un budget moyen de quelques milliers d’euros par film). La compagnie Kumawood est lancée par Sam Darkus et devient le second pôle de la création cinématographique ghanéenne. Certains prétendent que le nom serait plutôt et avant tout celui de la cérémonie de remise des prix locale. Mais qu’importe : l’appellation fait florès, le mythe est en route et l’industrie locale elle-même sacrifie à la mode. Cette fois, plus de retenue. Les esprits et les sorcières ont gagné la partie, d’autant que les effets spéciaux numériques autorisent désormais tous les débordements. Cette production indigène ne peut donc s’exporter que vers le public très local ou aux ghanéens de la diaspora et malgré les éternelles critiques, ces films restent toujours soumis aux lois supérieures du bien et du mal. Parmi les figures locales, Frank Fifi Gharbin à qui l’on doit les hystériques et réactionnaires Kyeiwaa (My evil daughter dat posses me to do evil) qui ne connaît aucun second degré ou le plus débridé Apam 3 (2008) et ses nombreux effets spéciaux. Il faut croire que le juju le lui rend bien puisqu’on a aperçu dans un journal local le cinéaste en piteuse posture, sortir de chez lui porté par deux hommes, ses jambes étant paralysées. À Kumasi, le cinéma est un sport de combat…

Revenons en justement au cas Ninja, de son vrai nom Samuel K Nkansah, fondateur de Ninja Movie Production et animateur du canal you tube NTV ouvert il y a deux ans, grand pourvoyeur de sfx créatifs et mal foutus mais qui apportent une dynamique cartoonesque tout en brassant un savant mélange de références occidentales. Son premier film a été en 2009 Devil may cry avec un démon humanoïde au résultat plutôt comique, avant de lancer son 2016 (2010), un film d’invasion extra-terrestre, avec ses raccords de montage badass et sa pluie d’effets numériques qui viennent pimenter un fil toujours très villageois et minimaliste au jeu approximatif. Revisitant alors Predator versus Matrix versus Terminator avec un humour totalement africain, le trailer est repéré sur you tube par le Huffington post. Le succès sur internet a été considérable au point que le film soit remarqué par les américains ou les européens, sans pour autant susciter un engouement comme celui autour d’IGG Nabwana à Kampala. Ce qu’il y a de beau avec Ninja, c’est qu’on peut quasiment mesurer ses progrès techniques en temps réel. En 2012, il tourne le film de gangs B 14 avec les mêmes ingrédients. Il a tout aussi bien détourné – et très logiquement donc – Spiderman (Anans : Spiderman 1, 2011), transformé des villageois en cohortes de super héros ou réinvesti la mythologie Kung-fu. Tournés en DV, les films sentent bon le collage, l’amateurisme mais aussi la passion et la vitesse (d’exécution surtout. Il y a autant de différences entre Ninja et Nabwana qu’entre Taxi et Die hard). Ce qui devait arriver arriva. Le cinéaste allemand Sebastian Stein, spécialisé dans la série Z mondialisée (Twilight of the yakuza, 2013), a flairé un talent brut et a boosté Ninja pour obtenir la superproduction bis (20 000 dollars) African Kung-Fu nazis qui a par la suite fait le tour du monde et fait chauffer internet via Amazon prime. Stein en est le scénariste et s’y est octroyé le rôle d’Hitler. Mais incorruptible et c’est tant mieux, Ninja a capitalisé sur l’aventure pour accélérer ses capacités de tournage, abreuvant sa chaîne de films et de séries à un rythme frénétique, désormais pourvus de sous-titres en anglais pour satisfaire le public mondial. Refusant jusqu’au bout les règles du cinéma standard, il dépoussière néanmoins les thèmes locaux comme les conflits avec les mineurs clandestins (Galamseys war) ou la religion. We own the city est un film de gangs où un dernier carton appelle à combattre le racisme par l’esprit martial et l’amour universel (beau comme du Jean Jacques Rousseau!) ! Parmi ses dernières réalisations, Zombies hunters (2022) prouve qu’on ne saurait le domestiquer aussi facilement, en espérant que cette gloire très relative n’émousse pas inexorablement son mordant et que les occidentaux ne l’utilisent pas non plus pour créer une alternative à Wakaliwood.

Car les cinéastes du Ghana visent avant tout à tourner pour les ghanéens. Le juju a encore du jus avec les petites productions télé d’Isaac Okopu Figo, Sika Nti (le 2 date de 2022) qui ne renouvellent pas la vieille thématique mais par contre amènent une nouvelle esthétique et manière de filmer. Et toujours les esprits, fantômes et créatures (Mami Wata, la Vouivre de l’Afrique de l’Ouest) continuent de s’inviter dans les fictions ghanéennes. Comme en Ouganda, la forêt est le lieu de tous les esprit et aujourd’hui du refoulé d’une société christianisée et qui se veut progressiste. Le très potache Lost In dangerous forest of cannibals (2017), très bien réalisé techniquement par Prince Adu, est par contre assez navrant sur la peinture fantasmée de cet « autre Ghana ». Il emprunte de nombreux motifs aperçus chez les italiens, notamment chez Ruggero Deodato (Cannibal holocaust), mais ce n’est peut-être que coïncidence (ou pas). Le genre sylvestre s’est en tout cas répandu comme la poudre et fait office de teen horror movie local. Le making of de ce Lost garde quelque chose d’effrayant dans l’ambiance même de son tournage.

Il reste une étude à faire sur Kumawood, mais il faudrait pour cela maîtriser au moins le Twi. Sur la chaîne Twi films de You tube, ils sont de plus en plus souvent sous-titrés anglais (voir le célèbre The pains my evil sister put me trough). Depuis un reportage de la BBC, le nom de Maame Serwaa (pseudo de la comédienne plusieurs fois primée Clara Amoateng Benson) a dépassé les frontières. Son parcours est exemplaire des nouvelles opportunités qui se sont créées à Kumasi puisqu’elle a débuté sur les plateaux à l’âge de 6 ans et qu’après plus de dix ans d’activités cinématographiques, elle a pu accéder à un enseignement supérieur à Accra, sans ralentir ni perdre de vue sa carrière. Elle est devenue une véritable icône pour sa génération. Si l’appellation de « Nouvelle vague ghanéenne » par Valerie Orlando est un peu excessive, il est vrai qu’ils rencontrent une vraie audience au Ghana et à l’étranger chez les membres de la diaspora de par leur authenticité culturelle cette fois loin des standards nigérians. Il faudra sans doute des années pour que la qualité supplante la quantité, mais la forêt masque peut-être déjà quelques arbres précieux. On va attendre que son identité se fasse plus précise. Notons que dans The pains, le cadre s’est déjà élargi pour laisser entrer plus de réalité sociale.

Mais il est difficile depuis notre siège d’occidental de vérifier la véracité des qualités attribuées à Kumawood, à savoir le respect des modes de vie, coutumes et traditions jusque dans la nourriture que ses personnages et comédiens absorbent, comme dans par exemple Okomfo Anokye et ses multiples séquelles, un film historique qui met en scène un prêtre légendaire. Deux chercheurs ghanéens, Steve Kquofi et Godfred Kojo Croffie, recentrant le débat dans une optique panafricaine, ont très tôt analysé six films représentatifs du répertoire, pour au contraire mettre à nu les apports de l’influence occidentale (Hip hop, vêtements, décoration, nourriture, rapports sentimentaux…). On n’a pas de mal à le croire avec un film de sorcellerie comme Menko m’abusua. On ne peut s’en rendre compte pour Okomfo, mais il est certain que peu de films historiques se préoccupent de justesse et d’authenticité, quelque soit le pays d’origine. Ce que pointe plutôt ce court texte, c’est l’absence de grands auteurs actuels qui pourraient reprendre la peinture réaliste de la société ghanéenne là où l’avait laissé un Kwaw Ansah avec ses Good old days. On peut toutefois jeter un œil sur The Yaa asantewaa war (2010) réalisé par Kwaku Twumasi et qui revient sur cette grande rébellion des ashanti contre les anglais au début du 20ème siècle et dont les guerriers à l’opposé de la tradition furent menés par la reine mère en réaction au harcèlement anglais pour découvrir leur trône d’or.

Par ailleurs, Kumawood est-il vraiment la réponse à la crise réelle traversée par Ghallywood et sa trop grande consanguinité avec l’industrie nigériane ? C’est en tout cas une vraie alternative pour les spectateurs ghanéens, en une sorte d’éternel recommencement du récit national qui repousse par contre un peu plus loin les velléités esthétiques. Les films de Ghallywood se voient dès lors qualifiés de « Glamour films », ce qui tend aussi a rapprocher ceux de Kumawood d’une réalité bien trop prosaïque. Kquofi et Croffie rappellent également qu’il faut aussi considérer Vollywood (les films parlés en Ewe) ou Nodrafilm pour tous ceux tournés en dialectes dans les régions nord du pays.

Par ailleurs, l’allemande Louise Müller s’est émue d’une diabolisation de la femme Akan dans les films réalisés par des cinéastes d’appartenance chrétienne ou musulmane, qui redéfinissaient à leur avantage les rapports de genre contrairement aux croyances Akan (le phénomène étant le même pour les femmes Yoruba dans le cinéma de Nollywood). Elle rappelle aussi que plusieurs études ont mis l’accent sur le fait que ces films étaient souvent représentatifs d’un groupe religieux ou ethnique, jusque dans les spectateurs de la diaspora ghanéenne. Au point de créer même un sous-genre, les miracle-movies, entre autres ceux produits par la compagnie Miracle films, dont la cible est justement les femmes et les enfants. Samuel Nyamekye serait à vue de nez ce Tyler Perry du pauvre (Kobolor, 2018, American boy 1 et 2) et ce chantre du cinéma d’exploitation chrétien avec un Sika mu sakawa (2009) sur les rituels d’argent et où une femme enceinte accouche littéralement de billets, scène qui vitupère l’indépendance économique des femmes dans la société ashanti. En définitive, les miracle-movies supplantent à l’occasion d’un féroce combat les juju movies. De très nombreux films consacrés aux sorcières et aux féticheurs se terminent sur l’intervention bénéfique et le plus souvent largement surnaturelle, des prêtres et autres exorcistes, par exemple dans Sika nti (2002) de Osaa Okopu Figo ou dans le beaucoup plus intéressant Ancestral treaties (John Frimpong Kennedy, 2018). En plus d’être bien mis en scène, d’avoir une certaine ampleur, ce dernier nous offre une vraie réflexion pendant 3/4 du film sur le legs culturel traditionnel quand une jeune fille victime de visions, va sur le conseil maternel consulter un féticheur qui lui apprend qu’elle est la proie d’un esprit. Une des solutions pour s’en débarrasser sera de l’accepter et de le servir. Cette « désignation » sacrificielle n’est pas sans rappeler le destin divin de la toute jeune fille de Satyajit Ray, promue réincarnation malgré elle. Mais c’est quand la critique de la religion ancestrale se fait virulente et frontale que le film perd hélas toute crédibilité pour s’achever par un banal exorcisme dans l’esprit de la plus commune des cérémonies évangélistes, loin des ambiguïtés levées par Akuffo ou de celles de Nkrabea.

Dans la dernière génération « made in » Ghallywood, Shirley Frimpong-Manso (6 hours to christmas, Rebecca, Potato pohtatos…) commence à tourner à la fin des années 2000. La qualité technique de ses mises en scène va de pair avec des qualités d’écriture non sans moralisme car les situations d’adultère revient dans plusieurs films. Également productrice, autrice de séries, elle est classée comme la 48ème personnalité du pays la plus influente. Avec elle, la tradition narrative ghanéenne de la « fear woman », pour reprendre l’expression de Esi Sutherland-Addy, reprend du poil de la bête derrière un discours pentecôtiste proéminent. Celle que Muller qualifie de « chrétienne libérale » n’est pas aussi féministe qu’elle l’entend, mais promeut en effet l’image d’une femme égale de l’homme et indépendante, ce qui va à l’encontre d’une grande majorité de films populaires ghanéens qui ont eu tendance à stigmatiser celles qui travaillent. Mais la romance y cède la place à l’adultère, et l’adultère au châtiment, l’exemple le plus frappant étant dans 6 hours to Christmas (2010), où ce qui s’annonçait comme une comédie de Noël, s’avère finalement être une fable morale sur la destinée. Quoique derrière le vernis mainstream, plusieurs lectures sont possibles. Spectateur occidentaux, nous réagissons de manière empathique aux mésaventures de l’homme. Le personnage féminin est donc l’antagoniste de cette romcom à rebours, mais c’est lui qui véhicule les valeurs de la réalisatrice. Si l’adultère peut s’avérer un piège, c’est du point de vue masculin. Si la non représentation du sexe parait pudibonde, c’est qu’il est question d’amour mais aussi parce que dramaturgiquement, la scène n’aura pas lieu. La cinéaste caricature en hystérique passive la cousine de l’hôtesse, son négatif absolu. La chambre est sombre, comme le tombeau de l’amour. Autant d’éléments qui laissent à penser qu’ici l’attitude masculine est vilipendée, moquée et même ratiboisée quand il est réellement question d‘émancipation féminine et de sincérité dans les rapports. Elle met donc chacun face à ses responsabilités. Pour rendre la démonstration plus frappante, la cinéaste situe son huis-clos, par ailleurs bien rythmé et interprété, dans un appartement quasi-expressionniste et dont les couleurs vives subliment la sauvagerie des pulsions humaines. Son chef op Kwame Robert Johnson (alias Bob J donc…) est particulièrement inspiré dans ce film-ci. Ailleurs chez cette cinéaste du luxe et des classes aisées, la morale n’est jamais bien loin puisqu’elle se situe juste après, derrière la porte. Ainsi la scène de sexe stylée et érotique à la fin de The perfect picture (2009) est immédiatement suivie d’un mariage devant un clocher pentecôtiste rassurant. Dix ans plus tard, Frimpong-Manso en réalise la suite et la sophistication de sa mise en scène et de ses costumes peut rivaliser avec le travail des meilleures cinéastes afro-américaines.

Née en 1981, Leila Djansi a grandi en Inde et au Ghana avant d’écrire son premier scénario à 19 ans pour le comédien Sam Odoi. C’est avec Babina (2000) qu’elle est enfin prise au sérieux. Elle part ensuite étudier aux États-Unis (la branche américaine de la Ghanaian film and television school) et crée Turning point à Los Angeles, sa boite de production dédiée aux thèmes sociaux, ce qui lui permet de se démarquer de l’influence sexiste de Nollywood et surtout, de se doter d’une qualité technique supérieure à ce qui se trouve en Afrique. Au Ghana, elle épaule Socrate Safo à Africa production. Elle ne cessera plus d’avoir un pied sur chaque continent. Elle passe par le court-métrage et se fait un nom tout en se forgeant une esthétique avec Grass between my lips (2009), court primé qui traite du problème de l’excision et des mariages précoces dans le nord du pays, puis son premier long Legacy of love (2009) pour la Gama film company. I sing of a well (2009) -comme tous ses films suivants – a été couvert de prix, d’abord au festival panafricain de Los Angeles. Il nous fait remonter dans l’histoire du Ghana, jusqu’au 14ème siècle, dans les royaumes du Dagomba (ou de Gondja?), à l’époque de la domination de l’empire du Mali et de Mansa Musa, « l’homme le plus riche du monde ». Comparé aux autres films du genre, Djansi se démarque par le respect des coutumes ancestrales, mais aussi par la dénonciation des injustices systémiques que le roi même fait peser sur l’héroïne. Les personnages sont forts (une vieille voyante a des côtés lynchiens, elle « voit ce qu’elle voit »), le rythme maîtrisé, les cadres, couleurs décors et costumes doux et raffinés. Mais surtout elle y fait un parallèle bienvenu entre patriarcat et esclavage. Le film envoûte et marque son époque. Parmi ses sujets de prédilection, les violences faites aux femmes, tournant pour le meilleur le très primé Sinking sands (2010) qui trace un beau portrait de femme prise dans les conséquences d’un mariage heureux qui a mal tourné. Une jeune mariée défigure accidentellement son époux à l’eau bouillante, ce qui détruit rapidement un mariage heureux et sa réussite professionnelle d’enseignante. Pour se pardonner et enfin s’enfuir, elle devra subir un long calvaire. Ties that bind (2011) trace les portraits croisés de trois femmes engagées autour d’une clinique. On retrouve les violences conjugales dans Where children play (2014), plus classique alors que A northern affair (2015) est lui très romantique. Like cotton twines (2016) traite du trokosi (littéralement : esclave d’une divinité), une forme d’esclavage des filles pour rembourser les dettes contractées par leur famille. Le film connaît un beau succès. Elle passe par la suite par la série télé et semble depuis avoir un peu freiné son rythme de tournage. Elle est également très engagée en politique contre les différentes formes de corruption. Elle a terminé un premier film américain en 2021, All the men in my life dont l’action se passe à Miami. Espérons qu’elle revienne tourner au Ghana.

Toujours dans les cinéastes de la diaspora, Akosua Adoma Owusu, devenue depuis assez connue parmi les cinéastes afro-américaines actives. Connue pour la qualité de ses courts expérimentaux ou de fiction, elle a réalisé au Ghana le court documentaire Me broni ba (2009) sur les salons de coiffure de Kumasi et le court-métrage Kwaku Ananse (2013) qui veut retrouver le mythe africain originel. Une fiction qui flirte avec le conte, originale et d’une grande puissance et dont la fascination doit beaucoup à son sens plastique qui rend ce film habité. Ainsi de nombreux motifs évoquent le legs d’Ananse, mais de façon très organique. En référence à la double conscience de l’afro-américain Web Dubois, la cinéaste parle d’une « triple conscience » à propos de la difficulté supplémentaire de s’affirmer comme une africaine vivant en Amérique. Elle devrait prendre une place de plus en plus importante dans les festivals mondiaux.

Toujours en provenance des États-Unis, on peut retenir Blitz the ambassador, de son vrai nom Samuel Bazawule. Après avoir été reconnu nationalement dans le hip hop, il traverse l’Atlantique pour étudier les arts visuels et continue de monter dans le rap, multipliant les collaborations notamment avec son idole NAS, comme avec des musiciens électro français. Au cinéma, c’est d’abord une coréalisation avec Terrence Nance au Ghana (Native sun, 2011) ou le court clip Diasporadical trilogia (2016). Enfin, en 2018, il développe certaines idées et réalise L’enterrement de kojo, premier film ghanéen diffusé sur Netflix et primé dans de nombreux festivals. Quoi qu’encore victime de l’influence du clip sur la narration (la fin déçoit), ce film comporte de nombreux passages hallucinés, notamment autour d’un homme corbeau de mauvais augure (déclinaison caribéenne d’Ananse?), un rythme, des expérimentations avec la caméra et surtout une utilisation des couleurs souvent renversante. Sise chez les mineurs clandestins, l’histoire est à la fois un cliché et une approche originale pour son pays d’origine. Il prépare pour fin 2023 un remake du livre d’Alice Walker, La couleur pourpre, déjà adapté par Spielberg avec la polémique qu’on connaît.

Mais les espoirs à l’international reposent aussi sur la dernière génération de cinéastes ghanéens. Sorti du NAFTI, Kofi Asamoah a ensuite étudié le journalisme, puis à nouveau le cinéma aux États-Unis. Présentateur de reality show, il a gagné Kumasi en 2009 et y a été remarqué avec Area boys (2011), ses films suivants étant toujours de gros succès comme le plutôt comique Kalybos in China (2015), où Richard Kweku Asante (dit Kalybos) part en Chine par amour pour y gagner de l’argent. Puis c’est le carton de la comédie Amakye et Dede (2016), comédie romantique autour d’un trouple, encore assez télévisuel mais qui a pourtant reçu le prix de meilleur film ghanéen de l’année. Enfin, il coréalise avec Sedufia Away bus (2019), sympathique comédie criminelle solidement ancrée dans une réalité sociale défavorable à son trio de pieds niquelés qui décident de braquer un bus sans en avoir l’expérience préalable (et sans trop de neurones aussi). Le film est drôle et se regarde agréablement, en dépit d’une désarmante naïveté.

Formé au NAFTI, Peter Orgnah Sedufia a de son côté signé auparavant un très beau court d’horreur en milieu étudiant avec Percher (2013), du nom que l’on donne aux étudiants squatteurs résidant en cité U sans en avoir encore le droit. Bien mis en scène, très bien monté et superbement photographié par Richard Asante, le film d’Orgnah montre qu’on peut encore aborder le genre du film de fantôme avec sobriété et retenue et redonner les chocottes à tout amateur de cinéma de genre. Le film est produit avec son complice Asamoah. Il change de registre l’année suivante pour The traveller (2014), un beau court romantique et urbain qui se voit primé au FESPACO notamment. La première partie est un coup de foudre dans un taxi. La seconde voit l’homme attendre en vain sur le trottoir d’une rue le retour celle qui lui a laissé un billet doux. L’épilogue sous forme de morale épingle le manque de foi du héros dans un ensemble doucement bluesy. Fondateur de l’atelier The Director’s call qui forme à la réalisation de séries ,il réalise aussi la série Master and 3 maids. Il voyage en Finlande et ce périple ferroviaire lui inspirera le scénario de la comédie déjantée Keteke (2017), tourné pour 25 000 dollars, sans doute l’un des films ghanéens les plus vus dans les festivals internationaux et le seul depuis les pionniers à avoir bénéficié d’une distribution en France. La bande son a été élaborée avec Worlasi, un musicien très renommé au Ghana. L’auteur définit d’ailleurs son film comme un mélange de cinéma d’auteur et de cinéma commercial. Plus mainstream, Sidechic gang (2018) est un urban girly movie autour de trois copines et femmes rêvant d’indépendance et qui pour ce faire montent une agence de détectives spécialisée dans les adultères. Un succès de masse qui ne sera pas sans conséquences. Drôle, toujours coloré, bénéficiant de l’abattage exceptionnel de ses comédiennes, le film aurait mérité une sortie occidentale, d’autant qu’il a été nominé aux Africa movie awards. Puis Aloe Vera (2019) est un genre de Roméo et Juliette coloré, à nouveau sélectionné au FESPACO et qui confirme Sedufia dans les espoirs du cinéma africain contemporain.

Après le sympathique Shuki (2019) ou une femme au foyer découvre les vertiges d’internet, film « classique » qui a connu une sortie en Angleterre, Salifu Zakari a tourné le trop timide film d’amour Shadowless (2021), mais c’est surtout avec Drops of happiness en 2022 qu’il a affiché une plus grande ambition, à la fois scénaristiquement, mais aussi esthétiquement, osant ouvrir le cadre aux activités socio-économiques (la pêche, la recherche d’emploi) tout en lorgnant vers le film de genre, le film de mafia venant alors percuter le drame domestique. Il fait ici la preuve d’un beau potentiel. Il vient de signer un film sur la discrimination d’une fille à la peau léopard et bientôt accusée de sorcellerie, A spot in the light (2022) qui s’annonce d’ores et déjà comme l’un des plus importants films ghanéens de l’année.

Signalons enfin le succès international de Azali (2018) de Kwabena Gyansah (déjà réalisateur de Bunny), tout premier film ghanéen soumis aux Oscars, sur la condition des jeunes ghanéennes mariées de force ou prostituées.

À cette belle série de réalisatrices et réalisateurs, il faut ajouter deux noms venus du court-métrage. Le premier est Amartei Armar, de père ghanéen et de mère américaine, qui s’est finalement fixé à Accra et a d’abord réalisé Vagabonds (2019) sur deux frères atterrissant dans un orphelinat et dont le plus jeune doit partir dans une famille d’accueil aux États-Unis. Un court-métrage électrique et à fleur de peau qui bénéficie de l’interprétation très physique de Nana Ama Mc Brown et de la magnifique photo d’Idowu Okeniyi. Un talent brut qui a sans doute un vécu autobiographique à exorciser. J’aime être ici (2020) est un court en noir et blanc sur un jeune afro-américain de passage dans son pays d’origine malgré lui et dont l’ultime trajet pour quitter le pays est perturbé par l’accouchement d’une femme dans son taxi. Tourné en noir et blanc, ce « rebirth movie » est toutefois moins fort et plus téléphoné que le précédent. Cette année, son Tsutsue (2022) était en compétition à Cannes et confrontait le milieu des pêcheurs à une immense décharge à ciel ouvert avec un sens de l’image inné. Il développe désormais Vagabonds en long-métrage.

Le second, Anthony Nti, a remporté le grand prix du festival de Clermont-Ferrand en 2020. Originaire de l’est du pays, il a grandi en Belgique et intègre très jeune l’Académie royale des arts de Bruxelles. Il tourne des pubs et des clips, dont celui pour Young Mavu, Black magic ( Black Harry Potter) qui frise le phénomène de société avec ses 32 millions de vues mais pour un beau résultat artistique. Après Only us (2014), puis Kwaku (2015) sur un gamin qui pourrait bien être l’incarnation d’Ananse et nous immerge dans la vie ghanéenne, Boi tourné en Europe sur des gamins des rues glane les prix en festivals. Toujours sous pavillon belge, c’est Da ye (Bonne nuit, 2020), de nouveau tourné au Ghana, qui l’impose dans les festivals du monde entier, dont son Grand prix à Clermont Ferrand pour cette rencontre entre un gangster étranger et deux gamins qu’il prend sous son aile.

Il faut signaler Xoese (2018) de Gloria Eva Adotevi, issue de la NAFTI où elle a réalisé Crossed paths (2015), l’esthétisant et minimal I love you red et le court documentaire The bamboo orchestra dance, et le libérien Joseph F. Doe. Xoese est un intéressant portrait de fille parricide qui vit difficilement sa sortie de prison. Ce court souffre peut-être de sa production allemande qui donne une petit côté Unicef à ce film sincère.

Très présent à la naissance du cinéma ghanéen, mais plus sur le versant « institutionnel », puis dans les vingt années qui ont suivi, le documentaire ghanéen est aujourd’hui assez peu représenté. Toujours issue de la diaspora britannique, Yaba Badoe en est le monument. Éduquée très jeune en Angleterre, elle est diplômée de Cambridge, travaille au ministère ghanéen des affaires étrangères, devient journaliste pour le BBC, puis chercheuse à l’université du Ghana ou encore enseignante en Espagne ou à la Jamaïque où elle mène déjà des recherches féministes. Elle est aussi écrivain et publie son premier livre en 2009. Elle a commencé à réaliser des documentaires dans les années 80 pour les différentes chaînes anglaises. N’ayant pas froid aux yeux, elle traite du racisme à Bristol ou de la place de la sexualité noire dans l’art occidental. Elle revient peu à peu à l’Afrique avec Secret world of voodoo : Africa-coming home (2006), le militant Honorable women (2010) qui fait le portrait dans une optique féministe de 3 femmes travaillant dans l’administration publique (milieu où elles sont nettement sous-représentées). Pour retourner le couteau dans la plaie, elle se fait l’écho (déchirant) de la situation dans le nord du pays de plus d’un millier de femmes parias car bannies, persécutées ou agressées pour sorcellerie. Dans Witches of Gambaga (2010) primé au FESPACO, elle raconte à la fois la douleur de cette découverte et la prise en compte de dizaines de situations individuelles, encore prises dans les rets d’un ordre social encore patriarcal. Après un début très stylisé, la forme se fait plus classique et héritée du journalisme d’investigation britannique. Les témoignages s’enchaînent, les situations se répètent comme la malédiction pèse et enferme les femmes abandonnées de tous de Gambaga. Le film a trouvé un vrai écho en Afrique. Enfin The art of Ama Atta Aidoo (2014) est consacré à une grande poétesse, dramaturge et écrivaine et ex ministre de l’éducation qui a exploré les 70 dernières années de l’histoire du Ghana et parcouru le monde grâce à ses écrits.

Après un genre de teen movie (The most beautiful hour, 2011), David Masterwille a tourné son film le plus important, soit le documentaire didactique mais utile Gold is here (2014). Il y dresse un tableau assez complet et clair des forces en présence : habitants menacés par la pollution, voire la violence des mineurs. Clandestins dits « Galamsey miners» travaillant à leur compte ou pour d’autres et devenus des boucs émissaires pour l’état et des adversaires pour les grosses compagnies, migrants chinois venus chercher fortune et prêts à tout, jeunes et enfants atteints de tous les maux car obligés de fouiller la boue pour payer leurs frais de scolarité. Ce qui fut autrefois une activité traditionnelle pour les ghanéens depuis le quatrième siècle est devenu un semi-enfer dont on ne sait plus trop comment en sortir. Au milieu d’un tel marasme, le discours du gouvernement paraît juste indécent et remet en cause ce statut économique privilégié qu’on a longtemps accolé au Ghana. Masterwille a d’autres courts à son actif sur ce même sujet dont il devient un des spécialistes. Son court Scapegoats (2017) tient plus du reportage tourné à chaud au lendemain d’inondations qui ont dévasté une partie du Ghana et notamment la région d’Accra

Petite fille du roi ashanti Nana Aforiatta II qui régna à la veille de l’indépendance, Nana Oforiatta Ayim appartient à la famille politique la plus puissante du Ghana. Éduquée à Londres comme de bien entendu, elle est romancière et surtout spécialiste de l’histoire de l’art. Elle travaille entre autres sur la décolonisation des savoirs et des musées. Plus que quiconque, elle sait que les arts ont une place très importante au Ghana. Elle a ainsi organisé le pavillon Ghana freedom à la biennale de Venise. Son travail audiovisuel s’étend du champ expérimental à l’essai, en passant par la captation documentaire ou le road trip. C’est Chris Marker qui l’aurait poussée vers le cinéma lorsqu’elle a travaillé sur la traduction des Statues meurent aussi. Curieusement, ses premiers essais sont plus sobres et construits car aussi plus brefs. Le psychédélique film poème Cross over (2006) annonçait déjà un tempérament avec ses brusques décrochages sonores, la répétition des motifs, les battements des tambours, la fixité immuable des lieux, et les occurrences plein soleil versus l’éclipse, le mélancolique In my bones (2018), méditation sur le site d’un fort où s’est organisé la traite des esclaves, l’élégante fiction Tide and true (2012), Jubilee (2013) sur la collaboration entre Norvège et Ghana après la découverte d’un gisement, certainement un des essais les plus sereins. Tout le contraire du revendicatif Stolen treasures of Africa (2022), mini pamphlet de trois minutes qui expédie bien vite une problématique (le vol des œuvres d’art africaines par les musées occidentaux) et son embarrassant bagage d’excuses hypocrites et où elle se sent obligée d’apparaître pour appuyer son discours. Vient ensuite une période de captation de rituels et de cérémonies qu’on sent liées à sa famille. Le plus recherché, Ceremonies of innocence est monté à l’arrache mais reste fascinant par tout ce qu’on vit en direct mais ne comprend pas, par ce qu’il faut spéculer et une portée anthropologique certaine. Nowhere else but here est un carnet de voyage avec le groupe Invisible borders et prend une dimension panafricaine que seul le mouvement continu et la voix chaude de Nana peut matérialiser. Enfin plus direct, son voyage kaléidoscopique à travers le pays, Ghana freedom (2019), monté à la diable mais qui a le goût de nous montrer un grand nombre d’aspects de la culture ghanéenne en un vibrant kaléidoscope. La question initiale de qu’est-ce que la liberté promise par Nkrumah dans son discours d’indépendance (« Free at last », bien avant Luther King) : celle de créer, de penser, de prier, de cultiver, d’être en harmonie avec son environnement, sa communauté. La liberté d’honorer ses ancêtres et de célébrer sa culture. Avec une grande décontraction, l’« arthérapeute » traverse le pays de long en large, sourire au lèvre, les yeux émerveillés et nous fait découvrir les aspects les plus insoupçonnés d’un pays qui se révèle passionnant. On ne sait toujours pas si on peut la dire cinéaste ou si elle le deviendra/restera. Mais ambassadrice des plus personnelles, sans aucun doute. Une personnalité attachante à suivre…

Pour rester dans le film d’art, genre qui a l’air assez important, à titre d’exemple le We make history de Kwesi Owusu et ses sculptures/ masques d’os et de perles.

On termine ce chapitre en mentionnant l’écrivain, universitaire, diplomate, économiste, éditeur et donc documentariste Ivor Agyeman-Duah, auteur de Yaa Asantewaa : the exile of King Prempeh and the heroism of an african queen (2001) et du Return of a king to Seychelles (2015) d’un aspect très classique et qui plus est plombé par une voix off d’une rigidité toute anglaise.

Le cinéma d’animation a une histoire plus ancienne et plus riche. Ses balbutiements sont contemporains de ceux du septième art ghanéen mais surtout de l’organisation de la télévision ghanéenne. Mais il faut attendre la création de la NAFTI en 1978, pour que les jingles animés se généralisent. Les premiers vrais films apparaîtront dans les années 80, surtout des films éducatifs (prévention routière, campagnes nationales, spots anti-drogue, économies d’eau). On en retient surtout Des arbres pour la vie d’Angelina Kotey. Peu à peu, les ex étudiants se professionnalisent et se font embaucher par le secteur publicitaire. Parmi les pionniers importants, Alex Bannerman (Windfall) lance avec Kofi Sarpong le premier pilote d’Ananse – déjà porté à l’écran par John K. Ossei (Ananse’s farm) en 1973, mais dans les studios de l’ONF à Montréal. En 1997, Bannerman fonde le studio Akroma. De son côté, un autre autodidacte, Hugh Quist, fonde le studio Zingaro et travaille pour la télévision. Ancien responsable du département animation de la NAFTI (dont on retiendra Sankofa, 2004, de David Yebuah) fonde l’Animation Africa en 2007 et avec trois anciens étudiants lance la série de courts Papa Seku et surtout les Contes d’Ananse. Par ailleurs, le premier festival du film d’animation ghanéen est créé : Animafrik (2009).

Il reste encore à défricher dans ce domaine. On estime aujourd’hui que dix villes du Ghana ont leur studio d’animation. Les films pédagogiques (sanitaires notamment), continuent d’occuper le haut du panier). Mais l’animation ghanéenne vient de recevoir deux reconnaissances avec des sélections au festival d’Annecy. Dernier lauréat, Francis Y Brown et son studio Animaxfyb ont signé un grand nombre de courts animés, le plus souvent assez classiques mais rythmés, enlevés et d’une somptueuse ligne claire : Tutu, une merveille de 5mn datée de 2020, Fort Amsterdam, court historique pédagogique et patrimonial réalisé assez récemment avec l’ambassade de France, Agorkoli (2015), encore un court historique mais plus aventureux côté graphique produit à la NAFTI, de même que le très original Agradaa (2013) qui comporte des envolées presque surréalisantes et des changements impromptus de technique d’animation. Côté 3D, Room 5 a donc envoyé Brown en compétition à Annecy. Du boulot soigné. Mais il produit aussi de l’animation plus originale, à l’africaine, faite de bric et de broc (matériaux recyclés!) dans Kwasny (2019) court intense et d’une grande originalité. Ce très court film a servi d’illustration au morceau du groupe péruvien Fragil-Dieser Boden Laüft. Mais c’est surtout un film engagé qui parle d’une Afrique divisée et victime de la corruption comme de la pollution et qui l’appelle à l’union, le tout dans une métaphore dans la roue de Mad Max fury road ! Francis Brown est le plus prolixe et talentueux animateur ghanéen et a plus encore que ses motards tribaux un brillant avenir devant lui.

Toujours au sein d’Animaxfyb, Richard Opoku Agyeman a réalisé A piece for peace (2016), un spot contre la violence électorale, plus une œuvre dessinée que véritablement un film d’animation, mais le style graphique est intéressant.

Mais le plus vendu à l’international est sans doute Azumah : the ghanaian hero (2018) de Nii Ofei-Kyei Dodoo, un somptueux biopic de 13mn sur la victoire du boxeur Azumah Nelson, une des gloires nationales du sport ghanéen. Ce court fut le tout premier ghanéen sélectionné en compétition à Annecy.

D’une moindre envergure, Louis Appiah (Louicage studio) est le créateur du personnage de Nazir aux multiples aventures (Tales of Nazir, voir le finale délirant de My dear grandpa). Il semble très marqué par le christianisme ainsi que démontre le beau Book of eden (2020), à la croisée entre Le livre de la jungle et Mononoké mais avec une animation plus succincte ou le tuto cyberanimé Queen Africa (2016)

Papa prête moi 30 cédis (2020) de Sarfo Baffoe sent encore l’essai primitif mais est plutôt rigolo avec son animation anémique et ses drôles de personnages de blancs.

Mais la plus créative aujourd’hui est sans aucun doute Comfort Arthur. Cette animatrice, monteuse, scénariste, productrice et même actrice a créé et réalisé le court Black Barbie (2016), dans une esthétique pop bricolée et dans la lignée du générique qu’elle a conçu pour Keteke et dans la famille artistique indie de l’américain Terrence Nance. Elle a auparavant donné dans l’animation plus classique, justement pour une campagne sanitaire, The underestimated villain, s’attaquant aux méchants virus avec un trait drôle mais classique.

Quant à réduire le taux de chômage du Ghana grâce à l’augmentation de la production de films d’animation ainsi que le concluait un reportage d’Africanews, on va y croire, mais sans doute l’attendre longtemps.

Pour finir tour operator à l’horizon très sélectif, le film musical qui a son succès local grâce au groupe de stature international, les FOKN bois. C’est Coz ov Moni (2010), un gros court-métrage rappé et dansé réalisé à l’instinct par King Luu dans les ghettos avec une bonne humeur communicative, de la philosophie positive et pas mal de peps. Le son et l’image auraient gagné à être plus soignés pour atteindre le succès mondial que le film aurait mérité. Ils en auraient depuis tourné un second qui semble avoir moins fait parler de lui.

On ne sait pas si la crise -agitée depuis près de 15 ans !- que traverse le cinéma ghanéen est irréversible et de toutes façons, si elle est toujours due à la concurrence étrangère, moins aujourd’hui venue depuis Lagos, Hong Kong ou Los Angeles qu’avec les séries étrangères (Kumkun bhagya), en particulier les si prisées telenovelas et si elle impacte de la même manière les différents acteurs si différents du cinéma ghanéen. Une tendance se dessine. Avec la radicalisation de la méthode expéditive Kumawood, une offensive internationale est en train d’avoir lieu pour soutenir et développer le cinéma d’auteur à travers tous les cinéastes de la diaspora, mais aussi sous des formes fort différentes. On peut s’interroger sur leur réel succès public au Ghana, au contraire de films locaux dont l’importance sociologique, pour le meilleur ou pour le pire, est indiscutable. En décembre 2021, la National film authority a décidé, après sondage de plus d’un an auprès du public, de renommer l’industrie nationale Black star films. Souhaitons lui un bon redécollage car cette histoire du cinéma ne fait presque que commencer…

Bibliographie :

-The Rise of the Video Film Industry & its Projected Social Impact on Ghanaians (2010), Africanus Aveh, in Africa today

-The video film industry (2015) Birgit Meyer, in Sensational movies, Viveo, vision and chirstianity in Ghana.

-Counter-hegemony in ghanaian video-film practice (2015), Vitus Nanbigne

-Blood Money, Big Men and Zombies : Understanding Africa’s Occult Narratives in the Context of Neoliberal Capitalism (2012) Carmela Garritano in Manycinemas, issue 03 (2012) : dread ghost, specter and possession.

-Wicked Villagers and the Mysteries of Reproduction : An Exploration of Horror Movies from Ghana and Nigeria (2007), Tobias Wendl

-Aberration of Cultures: A Study of Distortion of Akan Cultures in Kumawood Movies in Ghana (2017) de Steve Kquofi et Godfred Kojo Croffie

-The mediation of cultural identities: texts and contexts in Ghanaian video-films (2015), Vitus Nanbigne

-Le miracle vidéo du Ghana, Tobias Wendl, in CinemAction n°106 (2003)

-Religious Remediations: Pentecostal Views in Ghanaian Video-Movies (2005) Birgit Meyer

-The Materiality of Genre: Analog and Digital Ghosts in Video Movies from Ghana (2017, Carmela Garritano

-Ghanaian video popular movies between state film policies and Nollywood, discourses and tensions (2010) Birgit Meyer in Viewing african cinema in the 21st century : arts films and the Nollywood video revolution

-Ghanaian popular cinema and the magic in and of film (2003), Birgit Meyer in Magic and Modernity: Interfaces of Revelation and Concealment

-On the demonization and discrimation of Akan and Yoruba women in ghanaian and nigerian video movie (2014), Louise Müller

-Visions of modernity in Ghana: Mami Wata shrines, photo studios and horror films (2001), Tobias Wendl in Visual Anthropology

-Visions of Blood, Sex and Money: Fantasy Spaces in Popular Ghanaian Cinema (2003) Birgit Meyer, in Visual Anthropology

– « Ghana » (2015), Jule Selbo in Women Screenwriters: An International Guide

-Dictionnaire des cinéastes africains de long-métrage (2008), Roy Armes

-Les cinémas d’Afrique (2000) Association des trois mondes et FESPACO

-Ghanaian Cinema In The 1990s And GFIC Collapse (2019), Emmanuel Quist-Haynes

-Ghanaian Women in Cinema, Visual Media and Screen Culture (2018) Beti Ellerson, in African women in cinema blog

-Akosua Adoma Owusu’s Triple Consciousness (2010)Beti Ellerson, in African women in cinema blog

-Nous faisons pire qu’Hollywood, Entretien de Steve Ayorinde (The Punch, Lagos) et Olivier Barlet (Africultures, France) avec Kwaw Ansah, Accra, 7 octobre 2005, in Africultures

-Critical Analysis: Kwaw Ansah – Heritage Africa (2016), Hakeem Adam, in dandano.org

-Who Killed The Ghana Film Industry? (2013), anonyme, in myjoyonline.com

-À Kumawood au Ghana, on tourne des films d’action en une semaine, Christina Aldehuela, Challenges, 08/06/2017

-Au Ghana, le cinéma d’animation fait un « cartoon », Dylan Gamba, Le Monde, 16/09/2019

plus les Innombrables notules d’Africultures, Africiné…