INTERVENANT :

Lieu

L'Ancr'ier Voir sur la carteL’Europe a toujours beaucoup attendu du cinéma afro-américain, tant le système ségrégationniste et son racisme durable, nous paraissaient étrangers à notre propre comportement colonialiste, puis françafricain. Plusieurs facteurs expliquent cette fascination et même, cette espérance :

-il nous garantit un cinéma conscient, engagé, plein d’une énergie militante qui nous fait parfois défaut.

-il s’affirme comme un modèle de production alternatif à Hollywood mais aussi porteur d’une esthétique différente d’autres grandes écoles ou courants développés ailleurs sur le territoire américain (New York, Austin, Portland…), un mode de production communautaire et qui s’éloigne volontiers des canons mainstream pour récupérer les outils multi-médias nécessaires à un processus collectif.

-A l’instar de l’évolution et de l’importance de la musique noire dans la pop, le cinéma afro-américain est un jalon essentiel de cette culture populaire, jusque dans ses atours vintage qui suscitent aujourd’hui la nostalgie et continuent d’irriguer les nouvelles modes.

–Il est aussi le seul témoignage d’un melting pot se réalisant en dehors du système et de l’Amérique blanche mais aussi une interface avec des cultures ancestrales et des formes plus traditionnelles, quand le cinéma africain nous paraît en voie d’extinction ou au moins de plus en plus lointain de nos préoccupations culturelles.

Le bilan peut paraître modeste lorsqu’on observe ses différentes phases et périodes, si l’on se concentre uniquement sur quelques trois cents cinéastes afro-américains étalés sur plus d’un siècle et en laissant volontairement de côté les cinéastes blancs qui ont longtemps gardé la mainmise sur des films écrits et interprétés par des noirs. Avec le retour au premier plan de Spike Lee et la révélation de Jordan Peele, cette cinématographie se retrouve à la fois très étudiée et mieux diffusée ces dernières années (une remarquable anthologie dans les Cahiers du cinéma, la récente rétrospective au festival des 3 continents de Nantes).

Aux origines d’une contre-culture, la ségrégation

L’arbre du cinéma afro-américain a eu une croissance compliquée. Un premier âge assez riche qui va grosso modo de 1910 au début des années 50, soit l’ère des Race movies.

Mais à la base, des films plus sociologiques et anthropologiques furent aussi tournés, destinés à documenter les conditions de vie des noirs américains pour mieux promouvoir leur émancipation comme ce fut le cas pour mesdames CJ Walker (la première self-made millionnaire ! Une figure que Netflix s’empresse de promouvoir en 2020 dans Self-made) ou Toussaint Welcome, photographe personnelle du célèbre leader Booker T Washington. De ces origines, seuls subsistent quelques fragments tournés dans les années 20 en Floride par la première femme cinéaste noire américaine Zora Neale Hurston, bien plus connue comme écrivaine au sein de l’important courant de la Harlem renaissance. Dans la même veine anthropologique, l’épouse de l’activiste et comédien Paul Robeson et qui apparaîtra dans plusieurs productions à ses côtés, Eslanda Goode Robeson, tourne plusieurs films documentaires, aujourd’hui conservés, bien qu’invisibles du grand public.

Plus à notre portée naît un cinéma de fiction à partir de 1910 (The railroad porter, William D Foster en 1912), très inspiré par les poursuites des Keystones Kops et qui est contemporain de la création de la fameuse NAACP, association pour l’avancement des gens de couleur née en 1909. Dans le même registre comique, le comédien Bert Williams, pour qui Foster avait joué des vaudevilles, va tourner deux courts-métrages pour la Biograph en 1916 : Fish et A natural born gambler, mais qui, légère régression par rapport à la prise de conscience timide de Foster, perpétuent à des fins comiques les stéréotypes déjà à l’œuvre chez les blancs. Car en 1915, Griffith tourne son fameux Naissance d’une nation, dont le succès phénoménal comme les violentes réactions qu’il déclencha, fit pourtant office d’acte fondateur d’Hollywood aux yeux de l’Histoire officielle du Cinéma. Novateur cinématographiquement mais avant tout extrêmement raciste, la fresque historique popularise un grand nombre de clichés fixant pour longtemps la représentation des afro-américains à l’écran (l’alcool, la paresse, la lâcheté, le côté primitif, la lubricité…). La ségrégation scelle donc les fondements même de l’industrie cinématographique américaine, ce qui explique qu’elle y soit encore en pratique aujourd’hui.

Elle va paradoxalement booster la naissance de ce qu’on appellera les Race movies, autrement dit des films interprétés, écrits, parfois tournés ou produits par des noirs (mais là encore minoritairement puisque la catégorie offrait à de nombreux whiteys débutants, troisièmes couteaux ou cinéastes temporairement au chômage, l’opportunité de travailler pour des budgets exsangues et des moyens techniques rudimentaires, mais dans une relative indépendance (voir Ulmer notamment) et exclusivement pour un public noir. Le public afro-américain représentait en effet 10 % du public de l’époque et on allait lui proposer environ 500 films (environ une douzaine par an) diffusés dans les quelques 700 petites salles des ghettos jusqu’en 1952. On comprend donc la manne que cela représentait pour certains hommes d’affaires blancs (Léo Popkin ou Alfred Sack, qui lui confiera la mise en scène à des talents locaux comme Spencer Williams) qui n’hésiteront pas à collaborer pour donner à ce public ce qu’il est venu chercher : le miroir de sa vie quotidienne et l’expression de ses aspirations.

L’émergence de ce courant accompagne aussi les migrations de la population noire vers les grandes villes du Nord. Ce nouveau public urbain devient très friand de films compensant son déracinement et les compagnies fleurissent. C’est le début de la Lincoln motion picture company fondée à Omaha en 1916 par les frères Johnson et qui opérera à Los Angeles jusqu’en 1923, produisant et distribuant cinq films et à Chicago de l’Ebony film corporation, leadée par Luther J Pollard (mais contrôlée par des capitaux blancs) avec des films comme The mummy mumbled (1918), typique des Ebony comedies, moins stéréotypées que les précédentes. Citons encore la Million dollars production du natif Ralph Cooper dans les années 30, financée par les frères Popkin. Proche du leader Booker T Washington, journaliste, auteur, éditeur et représentant noir dans l’administration Wilson, Emmett Scott produisit en outre la réponse officielle à Griffith, The birth of the race (1918) dont la production dura deux ans à cause des scènes historiques calquées sur le modèle griffithien mais qui sorti après l’armistice et d’une durée de deux heures, fit un flop auprès du public. Enfin, Tressie Souders, tenue par certains historiens comme la première cinéaste noire officielle, écrivit et réalisa et produisit à Kansas city l’unique film (dit « réaliste » par son distributeur) A Woman’s Error (1922), alors qu’à l’époque où plusieurs personnes tournèrent des productions locales au Missouri, cette domestique de métier était membre d’une troupe de théâtre amateur. Elle déménagera ensuite à Los Angeles mais ne parviendra pas à se lancer dans le cinéma.

En 1919, un pur autodidacte, Oscar Micheaux, qui fit tous les métiers dont métayer, cireur de chaussures, ouvrier mais aussi romancier dès 1913 en créant sa propre maison d’éditions, tourne un premier moyen métrage The homesteader d’après l’une de ses propres nouvelles. Contacté par les Johnson qui souhaitaient l’adapter, il leur refuse les droits et déménage à Chicago pour y créer sa propre société de production. Il enchaîne avec deux de ses films les plus directement politiquement engagés, The symbol of the unconquered et Within our gates tous deux de 1920, deux nouvelles charges contre le film de Griffith avec une dénonciation virulente de la violence raciste des blancs, mais aussi un fort penchant mélodramatique qui n’a rien à envier à l’auteur d’A travers l’orage. Leur structure complexe allait de pair avec le large éventail des problèmes abordés. Entre autres et ailleurs dans son œuvre, le « passing », ou quand les noirs à la peau claire tentent de se faire passer pour blancs afin de progresser dans la société. Les femmes occupent également dans ses films une place de premier plan. Malgré ses œuvres « réalistes », il fut accusé à tort de réutiliser les stéréotypes des blancs. C’est qu’il n’entendait pas non plus minimiser les problèmes de la communauté noire comme le sexisme, mais conscient de l’importance de gagner un plus large public comme par goût personnel, s’en remettait également aux codes du genre (Films de gangsters, musicals…). Des capitaux blancs seront par la suite investis dans sa société, ce qui pour certains sera le début de sa « domestication », selon l’idée reçue et versifiée par la poétesse Audrey Lorde : « On ne démolira jamais la maison du maître avec les outils du maître». Il est plus probable que la rage s’émousse aussi avec le temps. Ses films sont en outre marqués par un langage très personnel, instinctif, mais qui fait aujourd’hui tout le prix d’une œuvre qu’on redécouvre petit à petit et dont la moitié de la quarantaine de films serait (encore) perdue. Sa totale indépendance en fait sans conteste le père du cinéma afro-américain actuel.

Dans une toute autre veine, le couple Eloyce et James Gist utilisaient de vraies personnes pour leurs films pédagogiques édifiants à destination du public des églises. Hellbound train (1930) s’attaquait aux péchés capitaux. Verdict : not guilty (1933) met en scène des visions infernales dignes de Mélies afin de condamner l’adultère et Heaven-Bound travellers (1935) est un drame familial rythmé par le combat du bien et du mal. Dans cette même veine, l‘halluciné The blood of Jesus (1941) a fait date, malgré un budget de 5000 dollars et des effets spirites assez délirants même si techniquement dignes du cinéma des premiers temps, quoique propres à frapper les paroissiens. Réalisé par l’ancien assistant Spencer Williams, ce réalisateur doué, fut d’abord comédien chez Bert Williams, puis scénariste (un western black et un des rares films d’horreur, sous genre qui reviendront régulièrement au-delà des années 70). Une polyvalence caractéristique de bien des comédiens noirs passant ensuite derrière la caméra. Spencer a aussi bien été gagman qu’ingénieur du son ou simple figurant. Il tournera au final une douzaine de films, essentiellement des fictions de long-métrage. Dirty Gertie from Harlem U.S.A. sera son autre titre de gloire en 1946, mais on peut voir Go down death ! (1944) ou The girl in room 20 (1946), un documentaire, quelques courts ou le film de propagande Marching on ! (1943) sur l’engagement de soldats noirs durant la seconde guerre mondiale. Enfin dès les années 40, un immigrant d’Australie à la peau sombre se fait un nom chez les afro-américains, William Forest Crouch avec Reet, petite and gone (1947) avec Louis Jordan, qui comme la majorité de tous les race movies, présente un grand nombre de numéros musicaux avec les meilleurs artistes de l’époque. La musicalité comme la place de la danse dans les œuvres perdureront dans la majorité de la cinématographie afro-américaine. Mais il ne faudrait pas pour autant oublier que les race movies comprenait aussi à la base toute œuvre issue des différentes minorités quelles quelles soient (indiens, asiatiques, juifs…) pour constituer un melting pop souterrain.

C’est l’intégration d’acteurs de couleur pour incarner des personnages acceptables par la majorité blanche (Harry Bellafonte, Dorothy Dandridge et plus tard la star Sidney Poitier) et la récupération par Hollywood de la thématique de la « question noire » qui est à l’origine de la mort des race movies et de la première disparition des cinéastes noirs.

Années 60 et 70 : vers le « Black is beautiful ! »

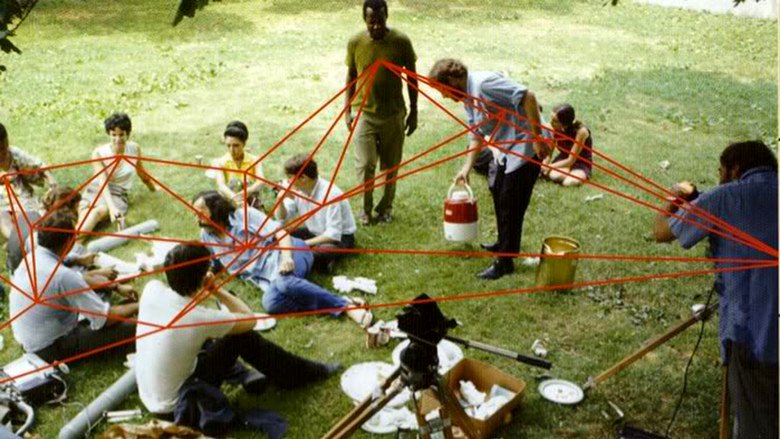

Le parcours de William Greaves, étudiant aux débuts de l’Actors studio, est en cela emblématique d’un refus de rentrer dans le moule imposé par l’Amérique WASP. Il lui faudra quitter le territoire dès 1953 et apprendre le métier avant de réaliser en 1959 son premier film au Canada au sein de l’Office National du Film (Emergency ward ou l’activité dans un service des urgences le dimanche soir). Mais rentré au pays au début du mouvement pour les droits civiques, il va être plébiscité par les Nations Unies et la United States Information Agency pour tourner dès 1964 le beau film introspectif et documentaire Wealth of a nation à une époque où seuls les cinéastes blancs (ou presque) tournent des œuvres engagées au côté du mouvement des droits civiques (Edouard de Laurot…). Dans la foulée il célèbre la culture afro-américaine au pays de Senghor dans The First World Festival of Negro Arts (1966). Il tourne ensuite la pièce maîtresse de sa carrière Symbiopsychotaxiplasm: Take One (1968), qui met en abyme le tournage lui-même et la figure du metteur en scène à travers la remise en question de son autorité et la réorganisation du collectif de tournage. Un film important de son époque et dont s’inspirera entre autres Norman Mailer pour sa satire Maidstone. Par la suite Greaves se penche sur l’histoire afro-américaine et livre plusieurs documentaires sur des grandes figures noires (Booker T Washington, Robeson…), entre documentaire didactique et plus classique et expérimentations à la première personne, recourant souvent au docu-fiction. En 2005 il ajoute un Take 2 1/2 à son classique tourné 37 ans plus tôt.

Toujours dans le champ documentaire, d’autres « surgeons » prouvent la survivance d’une production authentiquement noire. Le plus important est le moyen métrage du compositeur Edward Bland sur le jazz, The cry of Jazz (1959), ou des conversations entre intellectuels noirs et blancs sur les origines du jazz sont entrecoupées de vues documentaires des ghettos de Chicago ou de passages musicaux, notamment avec le Sun Ra Arkestra. Il a été considéré comme l’une des premières manifestations de la black pride en ce sens qu’il théorise le jazz comme l’expression même de l’âme de la communauté noire et qui prophétisait en outre les émeutes des années 60 à venir. On peut aussi le voir comme une importante source d’inspiration pour The connection de Shirley Clarke. Le film est en outre important par ses conditions de production. Il est totalement indépendant et n’a pu être réalisé qu’avec l’investissement de 60 bénévoles.

Formée aux côtés de Richard Leacock, Madeline Anderson réalise Integration report one (1959), film important sur la lutte de la fin des années 50 et l’aube du mouvement des droits civiques. À une époque où personne ne voyait l’intérêt du sujet, elle fut encouragée par Leacock et par le soutien financier de DA Pennebaker et de l’activiste, écrivaine et poétesse Maya Angelou qui interprète We shall overcome dans le film. Le film ne trouvant pas de distributeur, il sera d’abord projeté dans les églises et lycées en 1960. Il aurait du être être le premier chapitre d’une trilogie sur la constitution du mouvement, que personne ne crut bon de financer. Il reste le premier documentaire officiel à avoir été tournée par une afro-américaine. Elle ne sera reconnue qu’en 1970 avec le documentaire militant I am somebody, sur la lutte de 400 femmes employée par l’université de Charleston, bien que critiqué par le mouvement féministe du début des années 70. À noter son documentaire Malcom X : Nationalist or Humanist? (1967). Par la suite elle travaille à la télévision et continue d’être la voix de ceux qui n’en ont habituellement pas, comme les jeunes des quartiers de The Walls Came Tumbling Down (1975).

En 1967, des jeunes membres des gangs de Philadelphie prennent la parole pour réaliser un court film en super 8 entre documentaire et pamphlet, véritable appel à l’émeute. The jungle oppose la jungle urbaine des ghettos à celle dont on les dit originaires. C’est dans cette jungle que va repousser sur l’ancienne souche et un début de tronc de lutte commun le second arbre du cinéma afro-américain. Il faut aussi citer le beau court documentaire King is dead (1968) du photographe Jimmie Mannas tourné à la volée dans les rues le lendemain de l’assassinat du leader noir des droits civiques. Le premier coup d’envoi important est donné par Gordon Parks. Autodidacte, il avait été nommé photographe de l’année dès 1960. Il a opéré autant dans le social que dans le glamour ou le mondain et son humour acide était déjà présent dans des clichés devenus célèbres. Parks est aussi poète et compositeur. Il réalise à partir de 1964 plusieurs documentaires sur les quartiers noirs pour la télévision nationale dont un sur le poète new yorkais Piri Thomas (The World of Piri Thomas,1968). En pleine éclosion du cinéma indépendant, il est le premier à tourner à Hollywood son premier long en 1969, The learning tree (Les sentiers de la violence), une adaptation de son propre roman situé au Kansas dans les années 20.

Puis en 1970, c’est Ossie Davis qui réalise Cotton comes to Harlem, un polar d’après Chester Himes. Davis commence le théâtre dans les années 40 et devient un des acteurs noirs en vue dans la décade des années 60 notamment dans A man called Adam et Slaves. On peut voir le film comme l’ancêtre de la Blaxploitation, bien que préférant la comédie policière et parce que son duo de détectives blacks en fait surtout un néo-noir. Il contient une des premières évocations du mouvement Black power et surtout un tournage in situ à Harlem, sous le contrôle des Black citizens patrol car la criminalité y était assez forte à l’époque. Le même jour sortait sur les écrans la comédie raciale Watermelon man de Melvin van Peebles, elle aussi tournée à Hollywood, où un blanc raciste s’y réveillait noir, un thème tellement classique que par la suite, les autres comédies recyclant l’idée serviront de marqueurs pour constater la non-évolution des stéréotypes. Van Peebles revenait de France où il avait tourné La permission (1968) primé au festival de San Francisco et enregistré un premier disque, mais il tournait des courts depuis 1957, admirés par un français qui l’avait invité à Paris. C’est lui qui va réaliser l’année suivante le film le plus culte de la période, voire de tout le cinéma afro-américain, Sweet Sweetback’s Baadasssss Song (1971). Tourné en mode guérilla et profitant de l’indépendance totale conférée par son ixage, le cinéaste y assurait aussi bien la musique que les cascades et les scènes de sexe. Le film est à la fois une œuvre délibérément choquante qui entend briser d’abord l’image de l’Oncle Tom et chasser le syndrome Sidney Poitier ou homme noir émasculé ainsi accepté par un monde de blancs. Le film dépasse plusieurs tabous : violence et révolte de Sweetback qui bât un flic blanc. Sexe interracial ou première scène d’amour avec la bikeuse blanche. Et contre l’image du nègre concupiscent immortalisée par Griffith, Melvin van Peebles impose au mâle noir viril un contrôle absolu (« Spermochoc » théorisé par le réalisateur). Bref d’un homme pourchassé par le système, on passe au « nègre dangereux » car puissant et brutal, le « Buck » admiré par Huey P.Newton. Enfin, c’est un grand film poème, la narration tenant du slam ou de l’incantation religieuse. Les effets visuels apparentent le film aux recherches psychédéliques de la période et les jump cuts abondent dans le montage lui apportant une dynamique très personnelle. Le film impose la musique comme élément moteur de la narration, et plus seulement comme soutien ou un contrepoint. Bien que classé X et sorti d’abord dans deux salles, le succès sera énorme et il rapportera 15 millions de dollars. Par la suite et après son adaptation du spectacle de Broadway Don’t play with Cheap en 1973, Van Peebles retourne à sa carrière d’acteur ou ne tourne plus que des œuvres très confidentielles. Mais le mythe est créé… De là, la nécessité selon Daney, d’intégration du refoulé pour renflouer le navire en proie à l’une de ses grandes grise décennales, le Nouvel Hollywood n’ayant pas encore rempli les caisses, ni fait germer le golden age des blockbusters.

Le second parrain et détonateur véritable de la vague qui va suivre est à nouveau Gordon Parks qui rencontre un immense succès à 59 ans en réalisant Shaft (1971) qui impose aussi Richard Roundtree en privé black et cool dans un univers urbain de néons typique de la décennie qui s’en vient. Le succès du film suffit à sauver la MGM de la faillite. Enfin, la musique d’Isaac Hayes et la longue montée de son morceau titre reste également un des plus grand succès de toutes les musiques de films. Shaft fixe quelques uns des codes de la vague dite de la Blaxploitation qui va suivre et dès le second opus l’année suivante Les nouveaux exploits de Shaft (1972), plus orienté vers l’action et dont on a voulut capitaliser sur la réputation et l’effet de nouveauté du premier. Prostitution, dope et action sont plus que jamais au menu du new yorkais The super Cops (1974) qui manque sans doute de comédiens charismatiques. Par la suite, Parks s’aventure dans le western black, sous-genre relancé dans l’euphorie du brassage et de la relecture des genres (Thomasine & Bushrod,1974).

Plus convaincant, le premier film de son fils Gordon Parks Jr, le mythique Super fly (1972), ses B Boys et son trafic de dope, mais surtout la BO inoubliable de Curtis Mayfield. Le dealer et le maquereau sont héroïsés, des bad boys sexués et violents qui incarnent un contre-pouvoir logique au système blanc. C’est aussi le règne des justiciers de tout poil, jusqu’aux femmes dangereuses qui rendront célèbre Pam Grier. Le « be cool, be black » est sur toutes les lèvres – et surtout dans tous les tiroirs caisses – de l’Amérique du début de la décennie comme s’en moque Ralph Bakshi dans Fritz the cat. La pléthore de films tournés jusqu’en 1979 offre à certains acteurs l’opportunité qu’ils n’auraient peut-être jamais eu autrement de passer derrière la caméra : Sidney Poitier d’abord, mais un très grand nombre parmi lesquels Ossie Davis, Fred Williamson (grand pourvoyeur de séries B d’action dont on détachera Mean Johnny Barrows en 1976, ou bien faire avec peu), Raymond St Jacques, Ron O’Neal pour Book of numbers (1973) situé dans les années 30 ou encore Ivan Dixon.

Célèbre acteur de séries ou du film culte Nothing but a man (1964) et président du Negro actors for action, après une grosse carrière à la télévision, Dixon tourne le crime movie Trouble man (1972) et surtout l’impertinent The Spook Who Sat by the Door (1973) d‘après le livre de Sam Greenlee paru en 1969. Le FBI le fera interdire car le prenant – avec quelques raisons ! – pour un appel à l’émeute. Moins politique mais plus frontal, la petite série B d’Oscar Williams, Emeute à los Angeles (The final comedown, 1972) met en scène l’affrontement d’un groupe nationaliste avec la police, cette fois avec moins d’ambition que chez Dixon. Prenant le contre-pied de l’exploitation, il tourne ensuite la comédie familiale (genre également très présent dans la décade quoique moins passé à la postérité!) Five on the black and side (1973), plus classique. Hot potato (1976) est par contre un kung-fu flick exclusivement situé en Asie et mettant en vedette la star du genre, Jim Kelly. Enfin Death drug (1978) dénonce la place de la drogue (PCP) dans le show biz. Un de ses comédien, D’Urville Martin, aux emblématiques moustaches, réalise pour la star culte du genre Rudy Ray Martin en maquereau, un Dolemite (1975) typique du genre gangster mais avec un personnage dont la tchatche allait assurer un franc succès au film et une postérité au comédien parmi les grands rapeurs de la génération suivante. Ossie Davis s’est lui d’abord éloigné du genre pour le drame familial Black girl (1972) qui dans la lignée de Madeline Anderson, s’intéressait aux femmes d’âge mur polétaires au temps du féminisme post black power. Il revenait ensuite à l’exploitation et à l’action en lorgnant vers la vetsploitation avec son film de vétéran en colère Gordon’s war (1973). Toujours du côté des arts martiaux, mentionnons le Melinda (1972) d’Hugh A Robertson, ancien monteur de Macadam cowboy et Shaft.

Nombreux furent aussi les transfuges du théâtre ou ceux qui menèrent les deux carrières de front, comme Gilbert Moses, produit et distribué par la Universal pour Willie Dynamite (1974), demeuré comme un des portraits de maquereaux les plus sexistes. En 1979 , il tourne The Fish That Saved Pittsburgh (1979) un film sur le basket, catégorie du film sportif la plus présente dans la black culture jusqu’à nos jours –mais déjà présente depuis les années 50 et les inoubliables Harlem globe trotters)...

Dans la plupart des films de la Blaxploitation et la longue liste de ceux réalisés par des blancs (dont d’excellents cinéastes comme Larry Cohen, Jack Hill, Jack Starett…), le noir est synonyme de coolitude, d’humour, de groove, de sensualité, de puissance sexuelle (voir par exemple The human tornado (1976) de Cliff Roquemore avec Rudy Ray Moore), de résistance et de rébellion violente. Clichés contre clichés… Le genre représente donc une des quintessences des aspirations de la société de l’époque après l’échec les mouvements protestataires, le Watergate et l’interminable fin de la guerre du Vietnam. Si sa vision le plus souvent machiste de la libération sexuelle s’est heurtée au féminisme émergent, sa liberté de mœurs a aussi choqué la société noire militante. Il est vrai que les héroïnes noires apparues après 1973, n’avaient pas le loisir de coucher pour leur plaisir avec des partenaires blancs, conscience politique des « Sisters » oblige ! Pourtant à l’intérieur de cette mouvance ultra codifiée, les cinéastes afro-américains ont parfois réussi à amener un peu de nuance (confronter le pimp de The mack à celui de Willie Dynamite…). Ont aussi émergé des discours divergents et des individualités non stéréotypées.

Fraichement émoulu de l’Actor’s studio, Christopher St John va transcender ses frustrations en s’écrivant, dirigeant et interprétant le curieux Top of the head (1972), sorte de comédie surréaliste où un policier noir tente d’échapper par les fantasmes aux dures réalités de son quotidien social. Noir jusqu’aux bout des ongles et complètement désabusé, ce sera son unique essai. Il s’attira les foudres d’Hollywood suite au tournage jusqu’à en être… blacklisté. À noter que son fils, star du feuilleton Les feux de l’amour, consacrera quarante ans plus tard un documentaire à ses parents, mais plutôt centré sur leur engagement au sein d’un groupe religieux mené par un drôle de gourou black indien.

Autre acteur venu du théâtre (compagnon de route de James Dean, il fréquentera Marlon Brando et Montgomery Clift), mais surtout auteur et à partir de 1968, scénariste, Bill Gunn est l’auteur de trois films dont seul un aura fait date, Ganja & Hess (1973). Le vampirisme y est l’arme secrète du Dr Hess pour réussir le « passing ». Le film s’inscrivait dans la veine horrifique du Blacula (1972) de William Crain, mais cette fois avec forces allusions politiques et volutes mystiques, époque oblige. Malheureusement son soap musical, Personnal problems (1980) réalisé pour la télévision n’y sera jamais diffusé, Gunn restant l’un des réalisateurs les plus étonnants de la décennie. De son côté, Crain, bien que diplômé de la UCLA, en prit le bord opposé. Après un film avec un curieux personnage interprété par Sidney Poitier (Brother John, 1971), il se faisait donc à jamais un nom dans cette veine sanglante avant de poursuivre avec une variation black d’un autre mythe, Dr Black et Mr Hyde (1976).

Plus parallèle qu’intégrée à la Blaxploitation, la comédie black s’est néanmoins développée au même moment, dès lors qu’une major s’est intéressée à Michael Schultz, encore un gars venu du théâtre universitaire puis de Broadway. D’abord avec la comédie raciale ancêtre de Jungle fever, Together for days (1972), puis la comédie d’action internationale Honey baby, Honey baby (1974), mais surtout dans une des premières comédie de campus rétro, genre alors en gestation, Cooley high (1975). L’énorme succès du film présenté comme un American graffitti noir aurait une profonde influence sur la génération suivante de cinéastes et dans un premier temps amenait Schultz à signer avec une major pour Car wash (1976, sur un script de Joel –plus blanc tu meurs !- Schumacher !). Le film aura en plus les honneurs de Cannes. Enfin, détail important, Richard Pryor y tenait déjà un petit rôle. Car Schultz allait devenir le metteur en scène attitré de la future star comique, imposant l’humour black dans la comédie mainstream pour plusieurs générations. Citons le Amazing grace (1974) où la thématique typiquement Blaxploitation de la corruption politicienne affleure ici sous le filtre de la comédie de quartier. Il est tourné par Stan Lathan, réalisateur qui s’en allait par la suite devenir un vieux routier de la télévision. Il signerait pourtant une œuvre importante de la Hip hop culture et du cinéma indépendant avec Beat street (1984) filmé in vivo dans les quartiers où fleurissent les premières battles de rue new-yorkaises et où l’on retrouve Grand Master Flash ou Afrika Bambaataa.

L’ascenseur social fonctionne bien sûr pour quelques grandes stars dont une Diana Ross en pleine gloire (et qui assure en outre le design de tous les costumes). C’est le patron de la Motown, Berry Gordy, qui éjecte l’anglais Tony Richardson pour assurer lui même la mise en scène bien lisse de cette comédie romantique et success story, Mahogany (1975).

De nombreux réalisateurs issus de la télévision et du documentaire purent parfois s’en échapper provisoirement comme Warrington Hudlin qui deviendrait un producteur important pour la communauté après avoir fondé en 1978 la Black Filmmakers Foundation.

Mais dans cette décennie 70, la seconde branche maîtresse du cinéma afro-américain héritière du mouvement pour les droits civiques mais plus aussi revêche, avait bourgeonné au sein de la UCLA dès 1969, ce que eux appelleront l’école des cinéastes noirs de Los Angeles et que le critique et historien afro-américain Clyde Taylor nommerait après la rétrospective de 1986, « L.A. Rebellion ». Plus indépendante, elle s’oppose au cinéma hollywoodien. Elle constate aussi avec raison que les recettes générées par la Blaxploitation ne profitent que très peu à la communauté afro-américaine. Ici vont incuber puis éclore plusieurs cinéastes aux préoccupations similaires – s’exprimer à tout prix par le film – avec des influences plus européennes ou autres qu’américaines (néo-réalisme mais aussi Cinema Novo et autres esthétiques tiers-mondistes) et entièrement dédiés à leurs communautés et à ses problèmes. Le premier acte significatif est celui de Thomas Penick avec son court-métrage 69 Pickup (1969), pourtant bien plus apparenté au cinéma guérilla et d’exploitation (deux hommes noirs y enlèvent une blanche pour la violer, une thématique qui influencera Brian de Palma pour son Hi mom ! l’année suivante). Ce mouvement est tributaire du contexte violent de l’époque (émeutes dans le ghetto de Watts, fusillade sur le campus avec le mouvement nationaliste noir Us de Ron Karenga, qui prônait l’autodétermination des noirs américains et dont les militants s’opposaient parfois violemment aux Black panthers (marxistes léninistes et maoïstes). Enfin, c’est aussi le début de la discrimination positive à l’Université qui permit à l’enseignant Elyseo Taylor, bientôt rejoint par l’historien du cinéma Teshome Gabriel, de promouvoir l’entrée de nouveaux étudiants noirs et l’émergence d’une nouvelle conscience cinéphile. Par ailleurs, l’opposition à la Blaxploitation telle que récupérée par l’industrie hollywoodienne allait cimenter leur travail, même si on y retrouvait le côté encore plus fauché (tournage en 16mm) et le goût pour la place de la musique noire. On y retrouvera différentes formes d’afro-centrisme, évidemment liées à un passé commun mais qui tendaient à faire de la négritude une expérience immersive, un principe cosmique qui comprenait évidemment la redécouverte des racines africaines. Ils allaient aussi intégrer les autres cinéastes issus des minorités (indiens, asiatiques, chicanos et latinos) ainsi que la reconnaissance progressive d’autres courants (féminisme, homosexuels) dans leur mouvement et ce dans une perspective politique (« Being in » plutôt que « Belong too »), militante (développement de formes alternatives de conscience) et même anthropologiquement beaucoup plus élaborée.

La plupart des premiers films des étudiants sont tournés vers l’idée de libération, ce qui les rapproche finalement de Melvin van Peebles, voire de certains Revenge movies de la Blaxploitation, même si le langage diffère comme dans le court Daydream therapy (1977) de Bernard Nicolas ou le Eva’s man (1976) de Anita W. Addison.

Charles Burnett est le premier grand auteur à émerger dès son court-métrage Several friends (1969), puis avec l’intimiste et presque classique The horse (1973). En 1977, son premier long et film de fin d’études, Killer of sheep, tourné en 16 mm à Watts pour un budget de misère et achevé au bout de cinq ans, va définitivement marquer le cinéma américain par la qualité de son regard et la mélancolie qui émane de cette peinture de la misère sociale. Burnett confirme son talent en 35mm et en couleur avec My brother’s wedding (1983) où un jeune du ghetto doit épouser une fille de la bourgeoisie noire. Nombreux seront les critiques blancs qui lui reprocheront cette évolution stylistique aboutissant à un budget de plus d’un million de dollars pour To sleep with anger (1990), tourné à South central. Cet échec commercial sera par contre couvert de lauriers. Puis The glass shield (1994) et Ice Cube lui amènent un meilleur accueil public pour cette histoire de corruption eu sein de la L.A.P.D. Burnett tourne par ailleurs un grand nombre de documentaires, dont le plus diffusé sera Devil’s fire (2003), produit par Martin Scorsese pour sa série sur le Blues.

L’évolution du cinéma de l’éthiopien Haile Gerima, lui aussi formé à la UCLA (Hour glass, 1971), sera similaire. Le cinéma guérilla assez Black power et un peu féministe, en noir et blanc et en quasi huis clos (Bush mama, 1976 sur les violences policières à Watts), puis le film néo-réaliste rural éthiopien, céderont plus tard à la fresque en couleurs sur l’esclavage (Sankofa, 1993). Entre les deux, Gerima tâte du docu militant (sur les Dix de Wilmington qui n’obtiendront justice qu’au bout de trente ans de prison !) lorgne vers la Vetsploitation (en plus militant qu’exploiteur) dans Ashes and embers (1982), magnifique chant du cygne des luttes radicales des années 70 et qui précède un retour vers son pays qui occupera par la suite la majeure partie de de sa carrière.

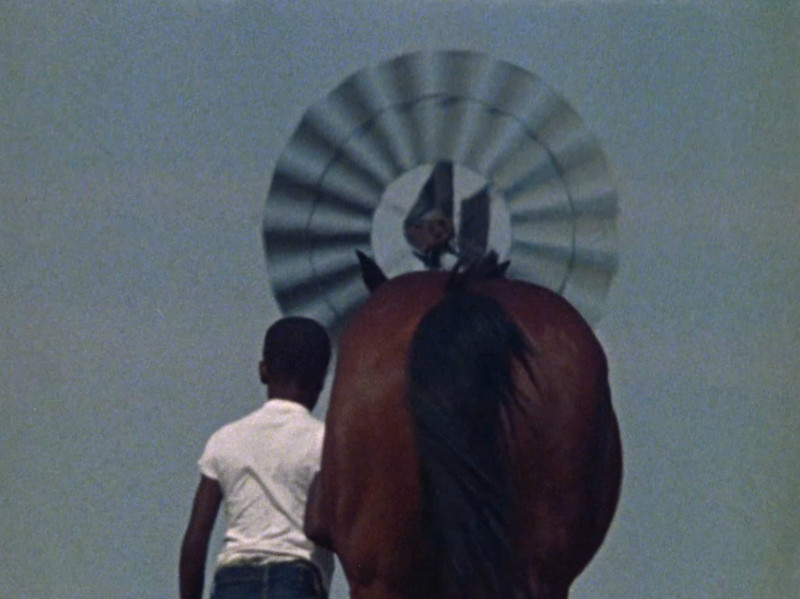

Un des cinéastes les plus importants du groupe et en même temps, l’un des moins identifiable depuis chez nous, est Larry Clark (et c’est sans doute du à l’époque contemporaine à la concurrence et l’ombre portée par son homonyme, star du cinéma indé). Ses films figurent pourtant parmi les plus engagés et les plus formellement intéressants. As above, so below (1973) est un nouveau récit de vétéran venu à la guérilla. Mais la guerre se fait aussi ici sur le plan esthétique, avec différents régimes d’images et autres ruptures de ton. De loin, l’œuvre la plus intéressante sur le sujet ! Mais son film le plus célèbre est Passing through (1977), un des films les plus importants jamais tourné sur la réappropriation du jazz par ses créateurs, le tout dans une mise en scène des plus free et avant-gardiste. Par ailleurs directeur photo génial, il ne reviendra qu’avec Cutting horse (2003), bien plus classique quoiqu’un des plus beaux westerns blacks jamais réalisés.

Ben Caldwell est aussi l’une des figures majeures de l’école. C’est lors de son incorporation au Vietnam qu’il en profite pour acheter une caméra et filmer les souffrances des G-I’s. Démobilisé il étudie d’abord la photo, puis le film et intègre la UCLA dont il sera diplômé en 1976. Pour Caldwell, il s’agit d’émanciper l’image même des noirs américains. Cela passe par la renaissance qui résulte de la redécouverte de ses racines comme la lente incubation intra utéro de Medea (1973) qui place la conscience culturelle au stade pré-natal et témoigne de l’intérêt que portait alors Caldwell aux différents formes de perception et aux univers parallèles. Très expérimentale, son œuvre est peu diffusée et on connaît tout autant ses collaborations (Barbara Mc Cullough) ou ses projets sociaux comme le centre communautaire Kaos network fondé au début des années 80 dans le berceau du jazz à L.A, Leimert park, et qui propose aux jeunes d’être en contact direct avec tous les nouveaux médiums et médias. L’influence de Caldwell reste cependant énorme.

Enfin, un des auteurs majeurs, quoique campant à l’autre extrémité du spectre créatif, est Jamaa Fanaka. Fasciné par Hollywood, il allait en effet être le seul du groupe à frayer avec la Blaxploitation. Welcome home brother Charles (1975) a ainsi été tourné du temps de la UCLA et raconte l’histoire d’un homme utilisant son pénis pour se venger de ceux qui l’ont emprisonné. Dans Penitentiary (1979), c’est dans la prison même qu’il doit utiliser cette fois ses poings pour survivre. Le film n’élude ni le contexte social, ni le message politique, tout en oeuvrant dans le cinéma d’exploitation, ce que confirmaient les deux suites tournées. Ces films honorables montrent qu’il faut nuancer les clivages par les œuvres qui les transgressent.

La seconde branche rebelle qui démarre véritablement à la fin des années 70, est son pendant féminin. La personnalité la plus marquante en sera sans conteste Julie Dash, qui après deux courts engagés autour des femmes signait le beau moyen métrage Illusions (1982) sur le racisme à Hollywood, puis le plus contemplatif Daughters of the dust (1991) dont le budget confortable lui assurait une visibilité optimale, tandis que sa puissance visuelle et son sens du récit lui garantissaient un succès dans les festivals internationaux. Elle ne s’y départit jamais de son sens de l’observation pour raconter l’histoire des Gullah, insulaires noirs vivant au marge de la Caroline du Sud. Un film authentiquement sudiste plus qu’académique. Ayant débutée plus tôt (Rain, 1978), Melvonna Ballenger appartient elle aussi à cette seconde vague plus féministe. Ainsi Nappy Headed Lady (1985) examine la position des femmes noires face aux standards de beauté véhiculés par et pour les blanches. Elle continue ce discours de réappropriation de sa propre image mais cette fois en direction des enfants et en animation dans Goldilock and the three bears (1991). Ce dernier film est produit par l’autre très importante figure féminine de L.A, Alile Sharon Larkin. On retrouve Charles Burnett à la caméra, les cinéastes de Los Angeles travaillant le plus souvent collectivement. En quatre courts (dont un doc) et un moyen métrage (le plus connu A different image, 1982), Larkin explore la question des origines et comment certaines en arrivent à les renier, que ce soit par la coiffure (The kitchen, 1975) – un thème récurrent à tout individu d’origine africaine et très répandu dans le cinéma des afro-américains-, le retour du refoulé dans Your children come back to you (1979) ou la volonté de se démarquer des canons pour imposer une image différente mais sienne.

Encore plus étiquetée féministe, Zeinabu Irene Davis a voyagé au Kenya, étudié les arts notamment africains avant de débarquer à la UCLA dans les années 80. Elle soutient, avec raison, l’émergence d’une esthétique propre aux films afro-américains. Un film comme Mother of the river (1995), drame au temps de l’esclavage tourné en noir et blanc, s’inscrit sans peine dans la filiation avec Charles Burnett ou Julie Dash, de même que A powerful thang (1991). Mais son travail n’est pas que fictionnel. Elle est très active sur le front expérimental par exemple avec Cycles (1989), un de ses films les plus primés et qui aborde les menstruations féminines. Très politique, Compensation (1999) traite d’une histoire d’amour entre une sourde et un entendant confrontés au racisme, utilisant des techniques du cinéma muet comme les intertitres ou l’insert de photographies afin de le rendre accessible aux deux publics en même temps. « Un petit film tranquille et enchanté » selon le critique indéboulonnable Roger Ebert. Ces dernières années, elle s’est consacrée au documentaire avec en 2015, Spirits of Rebellion: Black Film à UCLA, parfois très discuté par ceux-là mêmes qui y ont participé.

Barbara McCullough axe elle son travail sur la créativité et les rituels, parce qu’ils permettent de passer d’un espace et d’un temps à un autre. Ainsi, le sobre et visuellement rugueux Water Ritual #1: An Urban Rite of Purification (1979) s’inspire-t-il du spiritisme africain en usant des surimpressions. Tourné en vidéo, Shopping Bag Spirits and Freeway Fetishes: Reflections on Ritual Space (1981) interroge la démarche de plusieurs artistes engagés dans une série d’oeuvres improvisées. Elle y transgresse la frontière spectateur/ filmeur en s’y mettant elle-même à nu. Elle s’est intéressée à plusieurs artistes musicaux dont Horace Tapscott: Musical Griot (2017), un artiste qui a, au succès, préféré rester travailler avec sa communauté de Watts. «Stylistiquement, j’ai mon propre style. J’aime les choses décalées, inhabituelles. En même temps, j’aime que mes films reflètent la diversité de mon parcours en tant que Noire ainsi que les différentes influences qui m’affectent. Quand je fais quelque chose, j’essaie de montrer l’universalité de l’expérience des Noirs. Donc même si j’ai affaire à quelque chose de très décalé et de différent, il y a toujours une certaine ligne d’universalité qui traverse mon travail.»

Carroll Parrott Blue s’est plus particulièrement focalisée sur sur les femmes de la diaspora africaine ou le thème des arts visuels à travers ses documentaires (Smithsonian World (“Nigerian Arts-Kindred Spirits,”) 1996) ou des installations multi-média. Son film le plus connu est Conversations with Roy DeCarava (1983) sur le photographe qui a immortalisé la renaissance de Harlem. Parmi les autres cinéastes femmes de la L.A Rebellion, mentionnons Jacqueline Frazier, Imelda Sheen (Forbidden Joy, 1972), Alicia Dhanifu (Bellydancing : a history and an art, 1979) ou Omah Diegu issue de la diaspora nigériane. Originaire de San Francisco, Frazier vient de la littérature enfantine puis devient scénariste. En 1977, Frazier tourne dans le style de l’école en vogue Hidden memories, son film de fin d’études qui explore les différentes alternatives offertes aux filles-mères en une sorte de roman photo parfois nostalgique, parfois cruel et dans lequel la musique joue une grande place dans la bande son. Son court Azz Izz jazz (1978) immortalise un concert de cet ensemble et constitue donc un précieux document. Elle traite ensuite du racisme institutionnel au sein des écoles catholiques blanches avec Shepley street (1981). Enfin, le rôle de Shirikiana Ayna est majeur, moins en tant qu’épouse d’Haile Gerima que comme sa productrice et surtout comme distributrice du cinéma noir indépendant. Elle aura aussi tourné trois documentaires à partir de Brick by brick (1982) sur les questions du logement social et des relogements suite aux rénovations.

Dernière figure importante en queue de peloton, celle-là chez les hommes, Billy Woodberry. Après un premier court durant ses études, the Pocketbook, il tourne sur un scénario de Charles Burnett, Bless their little hearts (1984) qui sera primé à Berlin. On retrouve le noir et blanc de Killer of ship pour ce nouveau drame situé à Watts d’autant que Burnett est à la caméra. Centré sur le chômage de masse, il est surtout un peu plus désabusé. Il ne signera plus hélas qu’un documentaire consacré à une figure méconnue de la Beat generation, And when i die, i won’t stay dead (2015).

Bien des réalisatrices indépendantes se sont exprimées durant cette période en dehors de l’école de Los Angeles, même si on en perd la trace. La plus importante est la réalisatrice – mais aussi auteure de plusieurs pièces et scenarii – un peu maudite du New Jersey, Kathleen Collins, auteure du remarquable Losing ground (1982), premier film narratif de cette ampleur à avoir été réalisé par une afro-américaine et comme tel, acclamé dans les festivals étrangers mais pourtant resté inédit en salles dans son pays ainsi que du moyen métrage The cruz brothers and miss Malloy (1980). Celle qui préconisait de voir les humains avant d’y voir des noirs fait de Losing ground une charge féministe contre la bêtise masculine, qui prend ici le pas sur les différences sociales ou raciales. Las, la réalisatrice décède prématurément d’un cancer en 1988 à l’âge de 46 ans. Tout aussi météore fut la carrière de la cinéaste de Détroit Fronza Woods. Parmi ses quelques films connus, Killing time (1979) suit en neuf minutes le parcours d’une femme qui veut se suicider. Elle tournera ensuite le court documentaire Fannie’s Film (1982) cette fois dans les pas d’une femme de ménage dans une salle de sports. Venue de l’accompagnement d’enfants handicapés et des arts visuels (sculpture, céramique, puis photographie, lithographie et peinture), Camille Billops aura exposé dans le monde entier. C’est pourtant comme cinéaste que son nom restera dans l’histoire, dès son premier film (coréalisé avec son mari James Hatch) consacré à sa nièce toxicomane et à son chemin de croix pour décrocher de l’héroïne (Suzanne, Suzanne, 1982). Elle poursuivra cette veine autobiographique et documentaire dans Older women and love (1987) sur une de ses anciennes liaisons puis sur Finding Christa (1991) où elle tente de retrouver sa famille confiée à un orphelinat à l’âge de quatre ans. Elle réalisera trois autres films, même si l‘Histoire retient surtout le travail éditorial essentiel du couple sur la culture afro-américaine. Après 1969, Jackie Shearer réalise des vidéos pédagogiques institutionnelles à but social à Boston. Elle participe comme productrice à Thirld World, puis à Newsreel. Son premier film indépendant sera A minor altercation (1976) sur le racisme en milieu scolaire. Mais elle peine à exister en dehors de tout circuit traditionnel. «African American Independant Film. Who, what, where, when, why, how can we see them ? All very interesting and important questions whose answers will constitute my home. »

Toujours issue de Third world cinéma, structure fondée par Ossie Davis, puis passée par la télévision, Jessie Mapple tourne d’abord deux documentaires sur des thèmes sociaux et économiques durant les 70’s (Methadone: Wonder Drug or Evil Spirit, 1976 et Black Economic Power: Reality or Fantasy, 1977). Mais c’est avec Will (1982), tourné à Harlem pour 12000 dollars qu’elle devient une des premières cinéastes afro-américaines à diriger un long-métrage de fiction sur la désintoxication par la pratique du basket. Elle est ensuite la première femme noire à avoir pu réaliser deux films de fiction consécutifs avec Twice as Nice (1988), toujours situé dans le milieu du basket.

Fille de la poétesse révolutionnaire Sarah Webster Fabio, Cheryl Fabio œuvre dans le documentaire à Oakland depuis 1976 où justement elle réalise un film consacré à sa mère accompagnée par un groupe musical ( Rainbow Black: Poet Sarah W. Fabio, 1976). En 2017, elle signe pour la télévision Evolutionary Blues … West Oakland’s Music Legacy. Monica J Freeman tourne elle des documentaires à partir de 1975 quand Kathe Sandler alterne les genres à partir de 1982. On trouve également Michelle Parkinson ou Ayoka Chenzira, plus dynamique et qui depuis Philadelphie, a officié dans l’expérimental, le documentaire, l’animation en mélangeant joyeusement le tout. Cette activiste des médias bouscule les stéréotypes des afro-américains dans les médias mainstream. Ses premiers film de la fin des années 70 s’intéressent à la place de la danse. Puis dès 1984, elle entre au Sundance institute. Cette même année, elle tourne Hair Piece: A Film for Nappyheaded People, un court satirique mélangeant image réelle et animation autour de l’obsession pour la chevelure africaine-américaine. Le documentaire Secret Sounds Screaming: The Sexual Abuse of Children est son second film autoproduit. Alma’s rainbow (1993) est par contre une teen comédie située dans la middle class de Brooklyn. Après une quinzaine de films, elle s’intéresse désormais aux nouveaux médias, à l’interactivité et aux arts numériques. Enfin, la peintre et plasticienne Howardena Pindella dénoncé le racisme latent du milieu féministe durant les années 80 et réalise la vidéo-performance Free, white and Twenty one (1980) dans lequel elle parodie une femme blanche qui dialogue avec sa part noire, la traitant de paranoïaque.

Années 80 : entre narcissisme et rébellion, le temps de l’infiltration

Après ce foisonnement créatif, les années 80 sont marquées par le temps des individualités, qui elles sauront parfois trouver le chemin des studios et d’une reconnaissance artistique véritable auprès du public blanc comme d’Hollywood. Cette époque de transition est d’abord et avant tout celle qui aura vu apparaître Spike Lee.

Spike Lee est issu d’un milieu favorisé, ce dont témoigne la majeure partie de ses premiers films. Car c’est cette génération et cette classe sociale qui tambourinent à la porte de Hollywood. L’oeuvre de Spike Lee doit être aussi vue dans une plus large perspective d’évolution du cinéma indépendant dans le paysage new-yorkais et même, américain. Sa carrière est d’ailleurs fréquemment comparée à celle de son compagnon d’université, Jim Jarmusch. Lee a été comme lui repéré dès son premier film étudiant Joe’s Bed-Stuy Barbershop: We Cut Heads (1983). Il s’impose aux Etats-Unis et à l’international avec son film suivant Nola Darling n’en fait qu’à sa tête (1986), comédie indy et superbe portrait de fille libre tourné en noir et blanc et à la mise en scène éclatante. Le film est un grand succès commercial et remporte le prix de la Jeunesse à Cannes. Après un film de campus gorgé de P-Funk et de vannes extra-terrestres (School daze, 1988), peut-être un peu alourdi par des numéros musicaux pas tellement nécessaires, il réalise Do the right thing (1989), LE film emblématique de sa génération. La photographie très colorée, brûlante d’Ernest Dickerson et le Fight the power de Public enemy dictent le tempo au montage de Barry Alexander Brown. Une fresque emplie de colère, empreinte de mélancolie, mais qui incite aussi à la réflexion et à l’usage du libre arbitre. Aussitôt perçu par certains critiques blancs et conservateurs comme un appel à l’émeute, le cinéaste se verra dès lors très souvent associé à des polémiques et aux critiques des uns et des autres. Lui seront reprochés alternativement son racisme, son antisémitisme, son sexisme ou son irresponsabilité, Lee ne faisant guère d’efforts pour atténuer son discours dans les médias.

Il tourne ensuite le beau film sur le jazz Mo’Better blues (1990) en réponse au Bird de Clint Eastwood, choisissant un jazz plus branché, un milieu moins stéréotypé et surtout une époque plus contemporaine et moins représentée au cinéma. Encore une fois, il s’y réserve le rôle du personnage par lequel le drame arrive. Sa comédie bourgeoise Jungle fever (1991) apporte quelque amertume aux rares relations interraciales de l’époque. Il dépeint aussi les débuts du crack de la manière la plus crue (le “Sheraton du crack”) comme à travers le personnage joué par Samuel jackson (qui lui même sortait de son addiction à cette époque), ce qui lui vaut un prix d’interprétation à Cannes. La première – relative – deception dans la filmographie de Lee est due à la sagesse de son biopic de Malcom X (1992), qui marquera la fin de sa collaboration féconde avec Dickerson. Il y retrouvait Denzel Washington qui avait déjà interprété le leader musulman à Broadway. La production du film fut difficile. Le script traînait dans les tiroirs depuis les début des années 70 et comportait déjà un gros problème : l’articulation des vies privées et publiques de X. Remplaçant avec enthousiasme Norman jewison, Lee fut vite accusé par ses proches d’être un Buppie (un noir de la classe moyenne) bien éloigné du personnage dont il entendait faire l’hagiographie et on lui mit donc la pression. Du côté des producteurs, les dépassements de budget accélérèrent la fin de la post production et on l’obligea à ne pas dépasser les 2h15. Le tournage du film ayant lieu durant les négocations pour mettre un terme à l’Apartheid en Afrique du sud, Lee insiste sur la connexion afrocentriste dans le film.

Lee revient ensuite à un registre urbain et plus intimiste qui lui sied mieux, balançant entre chronique familiale (le très attachant Crooklyn, 1994) et faux polar mais vrai drame des années crack (Clockers, 1995). Ce projet, conçu par Scorsese mais abandonné au profit de Casino, fut hélas la premier échec commercial de Lee et on lui reprocha son abus des flashes back qu’il aimait tant ou la noirceur de la photographie. Il y inteprète Chucky commentateur de la vie de la cité avec son casque de chantier, allusion à Chuck D de Public enemy qu’au début du film, les jeunes revendeurs ne jugent plus assez hard. Chucky le bâtisseur, le metteur en scène, quand le récit est ici écrit par le flic blanc Rocco. L’Amérique, la ville, Brooklyn, la cité, comme un même organisme malade à l’image du ventre en bouille de son héros Strike, qu’on identifie au flic par ce même beeper, donc comme éléments clé d’un même système. Lee a ce talent unique, si profondément américain, pour dépeindre ses personnages humains ou tragiques, dérisoires ou grotesques, en quelques traits surs mais jamais caricaturaux. Si la narration insiste sur les différentes versions, c’est qu’aucun habitant ne saurait être coupable qu’à lui seul. Un moraliste mais avant tout et comme Chuck D, un chroniqueur politique. Chacun possède son tyran personnel et Rodney le parrain local, est interprété par le grand Delroy Lindo qui lui donne cette stature d’épouvantail. Tendresse et douleur mais réalisme social avant tout dans ce film emblématique du « Street cinema » de Lee. Le drôle de thriller érotique Girl 6 (1996) allait être pire et sonnait le début d’une période plus chaotique pour Lee qui prend alors l’habitude de se ressourcer au documentaire (Get on the bus, l’émouvant 4 little girls, 1997 pour HBO) avec des films plus militants, plus communautaires mais aussi assez classiques. Lee montre ensuite toute sa maîtrise avec He got game (1998), plein d’effets et d’émotions pour dire son admiration du basket, signant ici un des joyaux du genre, toujours avec Denzel Washington (lui aussi grand fan de ce sport) et Ray Allen, un débutant appelé à devenir l’un des meilleurs joueurs de la NBA. Peut-être trop expérimental pour le grand public, le film sera un nouvel échec. Il revient donc à un style visuellement plus classique et s’offre un film vintage chez les italo-américains pour Summer of Sam (1999), fresque éblouissante injustement boudée par la presse et nouvel échec commercial. Il tâte ensuite du film de stand-up, genre typiquement afro-américain et revient avec l’ambitieux The very black show ( Bamboozled, 2000), dont le public apprécie peu la satire très engagée et l’aspect visuel (tournage en mini-dv), malgré un très beau casting (Jada Pinkett Smith, Damon Wayans, Mos Def…).

Retour au documentaire puis au lendemain des attentats du 11 septembre, un chef d’oeuvre classique sur un héros blanc joué par Edward Norton (La 25ème heure, 2002), avec enfin un succès à la clé. Puis c’est à nouveau un four avec She hate me (2004) dont le ton irrite à la fois la critique et le public américain, quand en France son ton décomplexé, sa vulgarité, voire son mauvais goût sont perçus comme réjouissants. Le cinéaste se replie à la télévision puis revient avec un solide thriller Inside man (2006) avec Denzel Washington pour un beau succès. Le travail avec Matthew Limbatique, chef opérateur noir et habituel collaborateur d’Aronofsky apporte beaucoup au cachet visuel du film et à son côté complexe. La même année il tourne un premier documentaire sur l’inondation en Louisiane et en rapporte un grand témoignage (Katrina, 2006). Ses films suivants sortent de moins en moins en France (Miracle à Santa Anna (2008) attendra plus de dix ans, Red hook summer (2012) dans sa série Chroniques de Brooklyn sera son plus gros échec commercial. Produit par et pour Amazon, Chi-raq (2015) transpose Aristophane chez les gangs de Chicago, provoquant à nouveau la controverse avec les institutions locales. Le film comporte quelques belles idées (Samuel L Jackson en choryphée ou sorte de Jiminy Cricket) et des scènes réjouissantes, même s’il braconne à la limite des plate-bandes du très ripoliné Tyler Perry et des films de Gospel. Parallèlement, Lee se tourne vers les remakes pour Oldboy (2013), très critiqué, et son Da sweet blood of Jesus (2014) financé par le crowfunding, nous refait Ganja and Hess avec un scénario coécrit avec Bill Gunn himself, sorti en VOD et en salles en même temps. Un documentaire hommage à son ami Michael Jackson pour prendre l’opinion à contrepied, suivi d‘une adaptation de She’s gotta have it (2017-2019) en série précèdent le retour inattendu du cinéaste au premier plan avec BlackKklansman (2018) produit par Jason Blum et Jordan Peele, d’abord pressenti pour le projet, qui devient son plus gros succès, reçoit un grand prix à Cannes et un oscar pour le scénario. Un film qui a pourtant du « sien » !

Par son gros désir de reconnaissance, Spike Lee aura imposé le cinéma afro-américain au premier plan. Il est le premier à cumuler evergure de la production, qualité artistique, message politique et succès commercial. S’il reconnaît la filiation avec Oscar Micheaux, il a comme lui officié dans tous les sous-genres de la Black culture, sans presque jamais perdre son style visuel flamboyant ou son goût des narrations complexes (flashes back et flashes forward) à la fois traumatiques et pulsionnelles, suscitant autant la fasciniation que la critique. On lui a reproché son trop grand goût pour le sexe et un langage châtié de même que l’on a souligné la qualité de ses bandes sons, son goût pour la couleur ou un travail formel léché. Il a su se remettre de ses échecs et faire du documentaire didactique une source d’apaisement, de ressourcement. Puis, passer par la télévision, Amazon ou les films de commande sans se renier. Ce rapport amour/haine avec son public, déjà affiché sur les poings de Radio Raheem dans Do the right thing, est la preuve de son impact réel et définitif sur toute l’histoire du cinéma comme de sa filiation avec les grands cinéastes classiques américains. Spike Lee a ouvert les afro-américains à la reconnaissance des institutions comme aux recettes du box-office en conquérant le public des classes privilégiées. Son combat militant a tout autant ouvert la voix à Obama comme il en annonçait déjà les limites.

L’autre auteur le plus marquant de la période aura hélas été un météore. Charles Lane signe le film muet et noir et blanc Sidewalk stories (1989) où comment évoquer en un conte sans parole la vie dans les rues de New York d’un artiste SDF qui recueille comme dans le Kid de Chaplin une petite fille devenue orpheline. L’exercice de style se tranforme en une chronique sans fards (mais pas sans style) de la misère de l’époque à Big apple. Mais le conte tourne court. Le film n’est pas distribué aux Etats-Unis bien que sélectionné à Cannes. Lane se retrouvera embauché par Disney pour une énième comédie raciale (Double identité, 1991) sans personnalité. Peut-être le plus grand gachis de tout le cinéma afro-américain.

La décennie est décidément le temps des auteurs singuliers mais solitaires. C’est le cas de Wendell B Harris connu pour un seul et unique film, qu’il réalise, écrit et interprète, puis quelques fugitives apparitions en tant qu’acteur et une série anthologique radiophonique. Mais voilà, son seul film Chameleon street, OVNI tourné en 1989 a quand même obtenu le grand prix à Sundance en 1990, ce qui le sauve de l’anonymat. Il y fait le portrait de l’artiste, escroc et homme chaméléon William Douglas Street Jr, en une version fictionnelle, black et canaille de l’autoportrait allénien de Zelig. La réalité n’est déjà pas triste, sa vie est même épique – sa dernière condamnation ne datant que de quelques années en arrière (2016). Le film a été vu autant comme une satire que comme une radiographie de la société américaine qui construit ou déconstruit les identités.

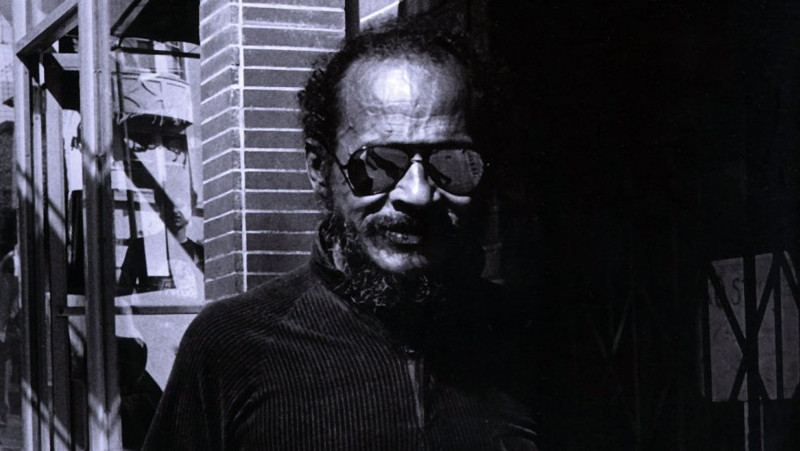

C’est aussi l’affirmation de la fierté homosexuelle noire, pour le moment côté garçons avec l’oeuvre pionnière de Marlon Riggs qui travaille à la fois sur la discrimination raciale et sexuelle. Etnic notions (1987) est pour une part un documentaire complet qui analyse les différentes catégories de nègres dans les représentations données dans l’histoire et la culture populaire. Mais il confronte la narration didactique à la musique et à la danse pour donner une forme originale. Puis son film catharsis, Tongues untied (1989), pratique le collage visuel et sonore pour traiter des différentes expérinces d’hommes afro-américains homosexuels, cette fois dans une forme personnelle : journal filmé à un moment où Riggs est déjà malade du sida, performance, poésie, chansons pour aboutir à un film radical et militant qui fut perçu comme une onde de choc mais aussi boycotté par les chaînes télé choquées par ce coming out audiovisuel et live. Sans doute ce que le cinéma queer nous a offert de plus beau depuis Un chant d’amour. Le court Affirmations (1990) reprend des prises non gardées du précédent montage et développe la notion d’homophobie quand Anthem (1991) ressemble plus à un tract d’agit prop gay sensuel et stylé, élégiaque et pourtant pas si éloigné de Spike Lee. Color adjustments (1992) reprend en long-métrage le travail de démontage des stéréotypes raciaux mais cette fois en se focalisant sur les programmes télé en prime time. Son film Black Is. . . Black Ain’t (1994) sera achevé sans lui après son décès à l’âge de 37 ans.

Autre forte individualité dans un domaine nettement plus décrié, la série Z. Pourtant il y a chez Chester Novell Turner quelque chose de délibéré, l’ombre d’un style qui transforme le cinéma amateur en vidéo, en quelque chose de sauvage et beau. Black devil doll from hell (1984) reste une expérience assez unique dans le domaine très formaté du cinéma érotique du début des années 80. Son dispositif ultra minimaliste (une femme découvre le plaisir après avoir acquis une poupée rasta soit-disant hantée), bien plus étrange que risible, favorise l’exploration de la psyché de la femme noire entre Blaxploitation et féminisme rebelle, à ras l’épiderme et dans une lenteur totalement mortifère. Il s’agit d’exorciser à l’africaine (la poupée fétiche), cette part de puritanisme liée au poids de la religion dans la communauté noire. Mais le sens du cinéma du réalisateur, son talent de songwriter et son électro anémique démontrent que ce n’est pas le hasard – le film a été tourné sur plusieurs années sans que la cohérence en soit affectée-, ni la simple magie du cinéma qui transforme cette chose en œuvre déviante, mais bel et bien un certain talent naturel, un regard. Une disposition à utiliser la vidéo pour ce qu’elle est, un outil d’observation sociologique. Moins choquant, son film à sketches suivant Tales from the quaded zone (1987) nous rejoue les films de SF fauchés ou de séries télé avec plus d’inspiration (toujours la gestion du timing, la cadre et particulièrement les gros plans). Il est tourné dans une indépendance totale, seules une centaine de copies VHS tourneront dans la région de Chicago. L’ambiance rappelle les premiers Jack Hill pour un résultat qu’aurait renié d’avance un Andy Milligan. Touchants dans leur mélancolie, les films de Turner doivent être rangés entre les dérives hallucinées d’un Jean jacques Rousseau atteint de minimalisme et les expérimentations provocantes de certains artistes vidéo.

Signe des temps, en ces années 80 ou bien des pop stars narcissiques passent elle-mêmes derrière la caméra (Prince), l’affaire est encore à la rigolade. D’abord avec Michael Schultz qui après avoir fait débuter Denzel Washinton (Carbon copy, 1981) dans la upper class WASP – un schéma qui reviendra dans Livin’ large en 1991 – va surtout dévoyer l’esprit de Beat street en un Krush groove (1986) avec les déjà stars Run DMC et les Fat boys (qu’il refera tourner dans Disorderlies en 1987), ce qui nous vaut quelques moments musicaux mémorables dans un ensemble très mainstream. En sus d’une king-fu comedy et d’un drame féminin très lacrymal, Schultz aura aussi mis le pied à l’étrier à Oz Scott et co-réalisé le Bustin’ loose (1981) de Richard Pryor.

Pour rester dans l’explosion hip hop du début des années 80, il faut citer la réponse west coast avec le documentaire de Topper Carew, Breakin’ n’ Enterin’ (1983) qui montre la vitalité de la scène californienne à la même époque. Hélas, Carew ne tournera plus qu’une comédie sexy assez salée et vite oubliée Talkin’ Dirty After Dark (1991).

Toujours dans cette génération yuppie-black, les frères Hudlin vont devenir des ténors du box-office, notamment avec la teen comédie semi-culte House party (1990) avec le duo Kid n’Play (et sa coupe de cheveux géante!). Après le College, Reginald rejoint son frère aîné Warrington dans le cinéma et ils tournent d’abord de nombreux clips. Adaptation de son court de fin d’études primé, House party est un énorme succès public (un des films les plus rentables de la décennie) et critique, au point de devenir une franchise (sans les Hudlin, sentant venir l’arnaque) dans laquelle les groupe de rap ou de R&B viendront se faire les dents. Les frères préfèrent enchaîner sur la romcom Boomerang (1992) avec Eddie Murphy (qui de son côté réalise en personne le rétro Les nuits de Harlem) et Chris Rock à ses débuts (qui passera lui aussi derrière la caméra dans les années 2000). Heureusement, ils mettent aussi en œuvre des projets là où on ne les attend pas, comme avec ce premier long métrage d’animation afro-américain Bebe’s kids (1992). Il s’agit d’une adaptation du stand-up culte de Robin Harris alors décédé et le film sera par la suite adapté en jeu vidéo. Puis La couleur de l’arnaque (1996) donne à Samuel L Jackson l’occasion d’emballer une satire du film de boxe assez réjouissante et The Ladie’s man (2000) met en scène Tim Meadows du Saturday night live dans le rôle du sexothérapeute Léon Phelps. Hélas, il se plante dans les grandes largeurs du passage au cinéma. Pendant une quinzaine d’années, Reginald Hudlin part au purgatoire de la comédie whitey ou pour le meilleur, de la production (Django unchained). Mais il reviendra à la réalisation à la faveur de la mode des films rétro réécrivant l’Histoire avec des héros de l’ombre noirs pour un Marshall (2017) plus au goût de la critique.

Autre auteur comique important, Robert Townsend, acteur de Chicago popularisé par ses apparition au Johnny Carson show (alors qu’Eddie Muphy l’avait brûlé au casting du Saturday night live quelques années plus tôt) et qui comme réalisateur débarque lui aussi du film de stand-up, genre qu’il cultivera tout au long de sa carrière, celui là pour la star… Eddie Murphy (Raw, 1987) ! La même année, il est révélé internationalement par son premier long véritable, la comédie Hollywood shuffle. Cette satire qui fait date s’inspire avec brio de tous les obstacles et stéréotypes que doivent affronter les comédiens noirs pour réussir. En 1991, il coécrit, toujours avec Keenen Ivory Wayans, interprète et réalise The five heartbeats, l’histoire sur trois décennies d’un groupe de soul de type Motown. Le film ne convainc pas, de même que le suivant, la comédie de super-héros The meteor man (1993) dont il est en plus coproducteur, avec entre autres Bill Cosby, James Earl Jones, Cypress hill… Il y interprétait un prof qui se transforme en super héros pour protéger sa banlieue de Washington DC où les gangs font régner la terreur. B.A.P.S. (1994) avec Halle Berry est un désastre et Townsend se replie vers la télévision. De cette période, on retiendra à la rigueur son biopic Little Richard (2000) et surtout sa version de Carmen (Carmen Hipopera, 2001) avec Beyoncé et Mos Def. En 2003, il tente un virage cinématographique raté avec le thriller Black listed. Puis en 2008 il offre le rôle du boxeur Sonny Liston à Ving Rhames dans Phantom punch (2009), parle d’éducation et de transmission dans le drame In the ive (2012), bien réalisé et de basket dans Playin’ for love (2015). Celui qui rêvait d’élever et de transformer le public noir par ses films réalisés en toute indépendance n’aura pas tenu ses promesses et s’en retourne à la télévision.

Le public lui a préféré les films de la famille Wayans. Sept des dix enfants de cette tribu de la banlieue New-yorkaise et élévée chez les témoins de Jehovah, sont devenus comédiens, scénaristes, producteur ou réalisateurs au cinéma ou à la télévision, sans oublier trois de leurs enfants. Leur premier tour de chauffe sera justement Hollywood shuffle qu’ils ont co-écrit, juste avant de commettre I’m gonna git you sucka ! (1988) parodie de film de vétéran, acerbe bien que timidement réalisée. La Fox va permettre à Keenen Ivory de développer durant quatre ans son propre show comique télé, In living colour, un Saturday night live black. Après une comédie d’action, c’est le début des Scary movie (2000) qui vont être le plus gros succès de tout le cinéma afro-américain rapportant 14 fois le budget de départ bien que la critique et l’avis des fans d’horreur soient des plus mitigés ! Le temps joue en leur faveur : ce qui paraissait d’une effroyable vulgarité au premier degré (toutes les blagues sexuelles) devient dans notre époque puritaine une délicieuse provocation, respectant à la fois l’esprit des slashers des années 80 et l’état d’esprit provocant et décomplexé du cinéma afro-américain. Un an plus tard, le second opus, qui contient des morceaux d’anthologie comme sa parodie de L’exorciste avec James Woods, est encore un assez gros succès avant que Abrahams et Zucker n’en reprennent les rennes, toujours chez Miramax, pour trois films supplémentaires. Deux de ses frères se transforment en agent du FBI puis en blondes pour FBI Fausses blondes infiltrées (2004) dont l’humour stupide et la vulgarité trouvent peu d’écho à l’époque parmi la critique. Le trio remet le couvert pour Little man avec le même succès et les mêmes détracteurs. D’aucuns reconnaissent qu’il existe un style et un esprit comique propre à la famille Wayans. Il est manifeste dans Dance movie (2009, Damien Dante Wayans). À la précision des parodies et hommages, se substitue un jeu cartoonesque qu’on a rarement vu si poussé sinon chez Jim Carrey et un burlesque dégénéré d’une force farrelyenne peu commune. Très bien réalisés, leurs films font par moments oublier tous leurs illustres prédecesseurs (Mel Brooks, les ZAZ), parvenant alors à élever l’idiotie au septième ciel. D’utilité publique, leur œuvre sera forcément (fatalement?) réévaluée.

Toujours à la même époque, des duos d’acteurs et réalisateurs se spécialisent dans le film d’action. Ce sera le cas d’Ivan Rogers, souvent associé au cinéaste Robert Brown. Rogers est un disciple de Williamson, tous deux étant natifs de l’Indiana et surtout un spécaliste en arts martiaux (Karaté, Kickboxing…). Two Wrongs Make A Right (Brown, 1987) est un film charnière entre la Blaxploitation des 70’s et les New jack movies des 90’s et un honnête polar. Rogers réalise lui-même l’ultraminimaliste et très bis Caged women II (1996), puis le revenge movie Forgive Me Father (2000). Carl Franklin fut lui aussi acteur durant plus de dix ans avant de retourner à l’école pour se former comme réalisateur et de tourner en 1989 le court Punk, plutôt indépendant et social. Sa rencontre avec Roger Corman et ses réalisations pour Concord vont précipiter sa carrière vers un tout autre genre de productions. Par ailleurs, la majorité de ses films ne seront pas afro-américains, ou très légèrement comme ceux avec Denzel Washington, le néo-noir Le diable en robe bleue (1995) dont il est aussi l’auteur du scénario qui fait un bide mais reçoit un bon accueil critique et le grand prix du festival de San Sebastian, Out of time (2004) qui impose dans un thriller très grand public le style fun et racé du metteur en scène ou encore le film de procès avec Morgan Freeman, Crimes et pouvoir (2002). Honorable mais un parcours qui laisse un goût de frustration.

L’histoire du cinéma afro-américain doit toujours être comprise dans un contexte politique local, mise en perspective avec une politique extérieure belliciste, un ultra libéralisme arrogant et cette éternelle ségrégation molle qui poisse, avec de fréquents coups de collier qui n’ont rien à envier aux lynchages des années 20. Deux administrations Reagan, un Bush senior et une guerre en Irak ont rendu pour le moins la situation sociale explosive. La montée de la culture hip hop, la réussite éclatante de Spike Lee, puis le succès commercial de la famille Wayans et enfin l’imagerie véhiculée par les très nombreux vidéo-clips encouragent l’arrivée d’une nouvelle vague.

Années 90 : De la vague gangsta dans les ghettos à la gentrification ou au Girl power

En 1991, seize cinéastes noirs sortent des films sur les écrans américains. 3 film s’en détachent et imposent une nouvelle tendance dans le genre des Crime movies, souvent rebaptisée en France films de gangs et vont rejouer comme dans le rap, le duel entre New York et la west coast.

À New York en cette année 1991, Mario van Peebles tourne New Jack City et Matty Rich, le moins connu mais très apprécié Straight outta Brooklyn. Fils de Melvin van Peebles, Mario a commencé comme acteur puis réalisateur de séries télé à partir du début des années 80. New Jack City est son premier film pour le cinéma. L’ascension de Nino Brown en parrain du crack par qui la vague va déferler à partir de 1986 intronise Wesley Snipes dans son premier rôle principal majeur face au flic anti-drogue interprété par Ice T. Ajoutons le jeune Chris Rock en indic. Le contexte social est juste, la méthodologie réaliste mais dans la tradition américaine libérale, la fresque – le scénariste Thomas Lee Wright était l’auteur d’un script pour Le parrain 3 – n’évite pas la fascination pour le truand donc un certain cynisme. Le film est efficace et sera le plus gros succès indépendant de 1991. Van Peebles ne confirmera pas les espoirs placés en lui échouant à devenir plus qu’un réalisateur de série content de ses effets quelque soit le genre : western black pour La revanche de Jesse Lee (Posse, 1993), film historique pour le trop sage Panther (1995), mais qui se regarde agréablement et a d’ailleurs été doublement primé à Locarno. Enfin, Gang in blue (1996) quitte le genre pour revenir vers les vigilante movies des 70’s. Puis BAADASSSSS! (2003) est un biopic en hommage à son père. Il revient au thriller avec Hard luck (2006) qui a le mérite de réunir à nouveau un trio issu de New jack City. Son film sur un bluesman en trournée, Redemption road, sera à nouveau un gros échec. Il travaille de plus en plus pour la télévision et ne revient qu’en 2018 avec Armed, sur un shérif victime d’hallucinations après avoir été exposé aux produits chimiques durant le Vietnam. On peut considérer Mario van Peebles comme un héritier légitime de Walter Hill et comme ce dernier, il reste un artisan chevronné qui peut au moins se targuer de trente ans de carrière en milieu hostile.

Classé par certains comme tout film de gang de la côte est dans les New Jack movies, le film de Matty Rich, a été écrit à 17 ans et interprété et réalisé en totale autoproduction à l’âge de 18 ans. Malgré un manque de moyens flagrant et la modestie de la mise en scène (assez télévisuelle), Straight outta Brooklyn a raflé la mise à Sundance. Les gunfights y sont remplacés par les palabres. Plus tard, l’échec de son teen movie 70’s, The inkwell (1994), a sonné le glas de sa carrière. Plus marquant, le passage à la réalisation de l’ancien chef opérateur de Spike Lee, Ernest Dickerson. Situé à Harlem, Juice (1992) offre le rôle du bad guy à Tupac Shakur, l’idole du rap west coast conscient (Queen Latifah ou Dr Dre y font des apparitions) et est vraiment considéré comme un des sommets du genre par la critique américaine. Il faut dire que Dickerson est un excellent technicien doublé à l’occasion d’un styliste, même lorsqu’il alterne avec des projets plus commerciaux (Que la chasse commence avec Ice T (1994), le feel good buddy movie A l’épreuve des balles,1996) ou rate des projets plus ambitieux comme Blind faith (1997). Son buddy-movie anti-raciste. Mais s’il ne marche pas outre Atlantique, Embuscade (1998) préfère confronter son flic noir à un gamin de 12 ans endoctriné au Ku Klux Klan plutôt que de sacrifier à l’imagerie habituelle, avec un résultat étonnamment sobre. Une belle série B. Il tire assez bien son épingle du jeu (le dystopique Future sport ou le new jack stylisé à l’extrême Never die) de son passage au petit écran mais il faut quand même avouer que par la suite, seule se dégage la réjouissante comédie horrifique Bones (2002). La perle du genre revient à l’acteur Vondie Curtis-Hall bien qu’il lorgne outrageusement vers la comédie déglinguée avec Gridlock ‘d (1997) avec à nouveau Tupac, accompagné cette fois de Tim Roth pour un buddy movie enlevé et aux dialogues salés. Une satire de la vie à Detroit et de son administration très autobiographique et devenue culte. Par la suite, seul son thriller Waist deep (2006), un Bonnie and Clyde black échappe quelque peu à l’anonymat.

Même si plutôt rattachés aux plus anciens crime movies, les films new-yorkais de Bill Duke ont une importance notable. Acteur largement identifié (Predator), Duke commence comme beaucoup à réaliser à la télévision puis signe les trois drames criminels A Rage in Harlem (1991), Deep Cover (1992), Hoodlum (1997), puis Cover (2008), dont seuls les deux premiers méritent d’être retenus. Le premier pour la truculence de son adaptation de Chester Himes, le second pour son atmosphère. Pour le reste, il faut bien avouer que la mise en scène y demeure bien trop lisse, et ce jusqu’au très conventionnel Dark girls (2011), un documentaire qui avait la bonne idée de traiter des rapports de couleur à l’intérieur même de la communauté afro-américaine. Enfin, il y a bien un gang et quelques histoire de drogue dans le très classique drame Jason’s lyric (1994) par le collaborateur de George Jackson et producteur de New Jack city, Dough McHenry.

En queue de peloton, on ne peut oublier l’essai unique du clippeur Hype Williams, Belly (1998) où les racailles sont devenus les nouveaux riches. Décors ultra sophisitiqués, contrastes et couleurs violentes pour un film avec le duo Nas et DNX qui ne passe pas inaperçu. Certes le style prend cette fois-ci nettement le pas sur le fond social. Il ne pourra réussir à monter d’autre projet. Ne reste donc que cette bizarrerie clinquante.